Mit einer Einleitung von seiner Cousine Lady *****

(„Madge Plunket“)

Herausgegeben und bebildert von George duMaurier

O toi qui m’apparus dans ce desert du monde,

Habitante du ciel, passagère en ces lieux!

(O du, die du mir erschienst in dieser Wüste von Welt,

Bewohnerin des Himmels, Mitreisende hier!)

Alphonse de Lamartine: Invocation

Einleitung

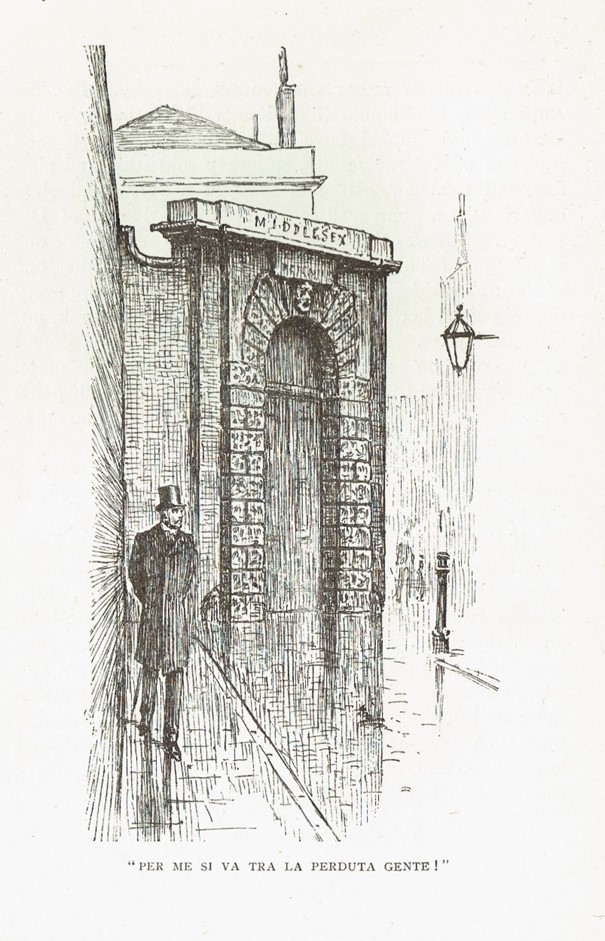

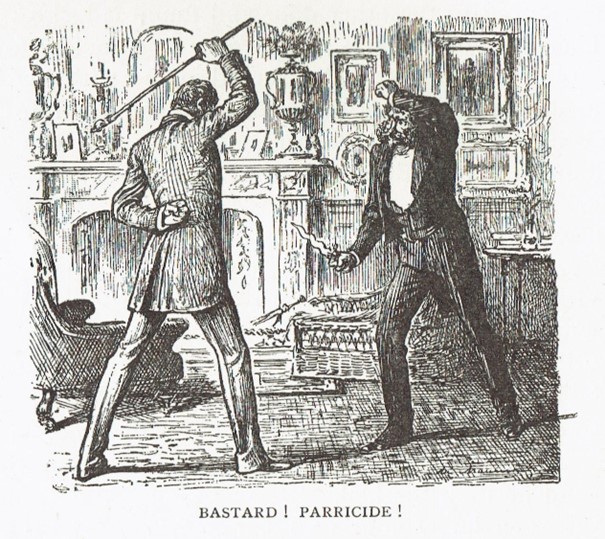

Der Autor dieser einzigartigen Autobiografie war mein Cousin, der im Asyl für kriminelle Wahnsinnige in – verstarb. Er hatte dort drei Jahre eingesessen.

Er war dorthin verlegt worden nach einem plötzlichen und gewalttätigen Anfall von Mordlust (der glücklicherweise keine ernsthaften Folgen hatte) im Gefängnis von – , wo er nach seiner Verurteilung wegen Mordes an seinem Verwandten – eine lebenslängliche Zuchthausstrafe verbüßte.

Er war ursprünglich zum Tode verurteilt worden.

In dem erwähnten Asyl verfasste er diese Lebenserinnerungen, und ich erhielt das Manuskript kurz nach seinem Hinscheiden zusammen mit einem Brief, der mich sehr rührte. Er erinnerte darin an unsere frühere Freundschaft und ernannte mich zu seiner literarischen Vollstreckerin.

Es war sein Wunsch, dass die Geschichte seines Lebens wortwörtlich so veröffentlicht werden sollte, wie er sie geschrieben hatte.

Ich habe es nicht ratsam gefunden, dies zu tun. Es würde sinnloserweise einen alten Skandal wieder zum Leben erwecken, der längst begraben und vergessen ist, und würde Menschen Schmerz und Verdruss bereiten, die noch am Leben sind.

Seine Memoiren bedürfen auch nicht der Rechtfertigung bei denen, die ihn oder irgendetwas von ihm kannten – die einzigen Menschen, die es betrifft. Seine schreckliche Tat ist längst verziehen worden von denen (und das sind viele), die wussten, wie sehr er provoziert worden war, und die den Charakter das Provokateurs kannten.

Nach reiflicher Überlegung und aus gutem Grund beschloss ich (um die Wünsche des Toten nicht in ihrer Gesamtheit zu verwerfen), die Memoiren mit bestimmten Änderungen und Weglassungen zu veröffentlichen.

Ich habe fast alle Namen von Menschen und Orten geändert; bestimmte Details unterdrückt und einige Passagen seines Lebens weggelassen (den größten Teil seiner Schulzeit zum Beispiel, und seine kurze Karriere als Rekrut bei den Horse Guards), da sie leicht zur Identifikation und Verärgerung von noch Lebenden führen könnten, denn er wird manchmal recht persönlich und ist vielleicht nicht immer gerecht. Einige andere Ereignisse habe ich nacherzählt (vor allem sein Strafverfahren vorm Old Bailey) und durch etwas Ähnliches ersetzt, soweit sich das machbar war, ohne dass die Plausibilität litt.

Zugleich möchte ich hervorheben, dass, abgesehen von diesen Änderungen, jeder Umstand seines natürlichen Lebens, wie er ihn selbst beschreibt, absolut und bis ins kleinste Detail wahr ist, wie ich mich vergewissern konnte.

Für den ersten Teil davon, das Leben in Passy, das er mit so viel Liebe beschreibt, kann ich persönlich bürgen; ich bin die Cousine Madge, auf die er ein- oder zweimal Bezug nimmt.

Ich erinnere mich der gemütlichen Bleibe, in der er mit seinen Eltern (meinem lieben Onkel, meiner Tante) lebte; der entzückenden Madame Seraskier, ihres Ehemanns, ihrer Tochter, ihres Hauses, Parva sed apta, des Majors Duquesnois und alles anderen.

Und obgleich ich ihn seit seinem zwölften Lebensjahr nicht mehr gesehen habe – damals starben seine Eltern und er zog nach London – (ich habe ja den größten Teil meines Lebens im Ausland verbracht), schrieb er mir doch hin und wieder.

Ich konnte auch mancherlei Information über ihn von anderen erhalten, insbesondere von einem Verwandten des verstorbenen Ehepaars Lintot, der ihn gut kannte, und von verschiedenen Offizieren seines Regiments, die sich an ihn erinnerten; auch von der Tochter des Vikars, die er im Haus von Lady Cray traf und die sich genau des Gesprächs erinnerte, das sie beim Essen mit ihm führte, an sein plötzliches Unwohlsein und seine lange Unterredung mit der Herzogin von Towers unter der Esche am nächsten Morgen; sie war eine der Croquet-Spielerinnen.

Er war der schönste Junge, den ich je sah, und so bezaubernd, lebhaft und liebenswert, dass jeder ihn mochte. Er hasste Grausamkeit, besonders an Tieren (recht bemerkenswert bei einem Jungen seines Alters), und war sehr wahrheitsliebend und mutig.

Nach allen Berichten (und nach einer Fotografie in meinem Besitz) wuchs er zu einer für einen Mann ungewöhnlichen Attraktivität heran, eine persönliche Gabe, die für ihn keinerlei Bedeutung zu haben schien, obgleich er sie an anderen so sehr schätzte. Aber er wurde auch sehr scheu und reserviert in seinem Verhalten, außerordentlich schüchtern und selbstkritisch; er war zur Schwermut veranlagt, liebte die Einsamkeit, lebte viel allein und zog niemanden ins Vertrauen, flößte zugleich aber Zärtlichkeit und Achtung ein. Er scheint in Rede, Verhalten, Betragen und Aussehen immer durch und durch gentlemanlike gewesen zu sein.

Es mag sein, auch wenn er es nicht ausspricht, dass er, nachdem er sich unter etwas unglücklichen Voraussetzungen um eine Berufskarriere bemüht und sie auch angetreten hatte, das Gefühl nicht los wurde, er habe den gesellschaftlichen Rang (wie er ihn innegehabt hatte) verloren, der ihm auf Grund seiner Geburt eigentlich zustand; und er mag seine Kollegen unsympathisch gefunden haben.

Seine alten Briefe an mich sind von bezaubernd offenem Überschwang.

Es fällt mir schwer, von der Lady zu sprechen, die ich (unter Beibehaltung ihres Titels und Änderung ihres Namens) Herzogin von Towers nenne. Dass sie sich nur zweimal und unter den beschriebenen Umständen trafen, ist eine unbezweifelbare Tatsache.

Unbezweifelbar ist auch, dass er in Newgate am Morgen nach seinem Todesurteil einen Umschlag empfing, der Veilchen und die seltsame Nachricht enthielt, die er erwähnt. Sowohl der Brief als auch die Veilchen befinden sich in meinem Besitz, und der Text ist eindeutig ihre Handschrift.

Darüber hinaus ist es sicher, dass sie sich beinahe sofort nach dem Verfahren und der Verurteilung meines Cousins von ihrem Ehemann trennte und relativ zurückgezogen von der Welt lebte, und es ist ebenfalls sicher, dass er, 25 Jahre später, im Gefängnis von – nur wenige Stunden nach ihrem tragischen Tod plötzlich durchdrehte, obgleich er davon auf regulärem Wege noch gar nichts wissen konnte; und dass er ins – Asyl verlegt wurde, wo er, nachdem sein Wahnsinn abgeklungen war, für viele Tage in einen Zustand suizidaler Melancholie verfiel, bis er zur Überraschung aller eines Morgens in bester Stimmung aufwachte und offensichtlich von allen ernsten Symptomen des Irrsinns geheilt war; und so blieb er bis zu seinem Tod. Im letzten Jahr seines Lebens schrieb er seine Autobiografie auf Englisch und Französisch.

Und wenn man alle Umstände in Betracht zieht, kann es nicht überraschen, dass eine so große Dame, Freundin von Königinnen und Kaiserinnen, Trägerin eines hohen Titels und berühmten Namens, mit Recht gefeiert für ihre Schönheit und ihren Charme (und ihre unendliche Wohltätigkeit), von untadeligem Ruf, eine der beliebtesten Damen der englischen Gesellschaft, eine sehr warme Zuneigung zu meinem armen Cousin empfunden haben soll; in der Tat war es ein offenes Geheimnis in der Familie von Lord Cray, dass dem so war. Wären sie nicht gewesen, hätte sie die ganze Welt in ihr Vertrauen gezogen.

Nach ihrem Tod hinterließ sie ihm das Geld, das sie von ihrem Vater hatte. Er führte es karitativen Zwecken zu. Und sie hinterließ ihm eine große Menge von Manuskripten in einer Geheimschrift, die offenbar dieselbe war, welche er für die Notizen benutzte, die er unter die zahllosen Skizzen schrieb, die er während der langen Zeit seiner Einsperrung (auf Grund ihres Interesses und fraglos auch auf Grund seiner guten Führung) zeichnen durfte, da ihm die Haft so erträglich wie möglich gemacht werden sollte. Diese (ganz außergewöhnlichen) Skizzen und die Manuskripte Ihrer Hoheit sind nun in meinem Besitz.

Sie enthalten ein Geheimnis, in das hineinzuspähen ich nicht gewagt habe.

Aus Papieren der beiden kann ich zweifelsfrei die (so seltsam entdeckte) Tatsache bestätigen, dass sie von einer gemeinsamen französischen Vorfahrin abstammen, deren Namen ich nur geringfügig verändert habe und deren Überlieferung im Département de la Sarthe noch immer nachklingt, wo sie vor einem Jahrhundert eine Berühmtheit war; ihre Geige, eine wertvolle Amati, gehört heute mir.

Zum übernatürlichen Teil seiner Geschichte will ich nicht viel sagen.

Es ist natürlich eine Tatsache, dass er, bevor er sein Leben beschrieb, völlig und allem Anschein nach unheilbar wahnsinnig war.

Es gab anscheinend unterschiedliche Meinungen oder eher Zweifel bei den Leitern des Asyls, ob er auch noch verrückt war, nachdem die akute, aber sehr heftige Phase seines kurzen Anfalls beendet war.

Wie das auch immer gewesen sein mag, ich bin zumindest überzeugt davon, dass er kein Phantast war, sondern zutiefst an die ungewöhnliche geistige Erfahrung glaubte, die er enthüllte.

Auf die Gefahr hin, dass man glaubt, ich teilte seinen Wahnsinn – wenn er denn wahnsinnig war – will ich mit der Bemerkung schließen, dass ich ihn erstens für zurechnungsfähig halte und zweitens glaube, dass er durchweg die Wahrheit gesagt hat.

MADGE PLUNKET

Teil Eins

Ich bin nur ein armseliger Schreiberling; unerfahren im Handwerk des Umgangs mit Wörtern und Sätzen, wie der gebildete Leser (sollte ich je einen solchen haben) zweifellos nur allzu bald selbst herausfinden wird.

Ich bin für viele Jahre Gegenstand des Mitleids und der Verachtung für alle gewesen, die je einen Gedanken an mich verschwendeten – für alle außer einer! Dennoch bin ich von allen, die je auf dieser Erde lebten, vielleicht der glücklichste und privilegierteste gewesen, was der Leser entdecken wird, wenn er bis zum Ende durchhält.

Mein äußeres und mein inneres Leben lagen wie die Pole weit auseinander. Und wenn ich mich fünf Minuten vor zwölf entschlossen habe, der Welt meine Geschichte zu übergeben, dann nicht, um mich in den Augen meiner Mitmenschen zu rechtfertigen, so sehr ich ihre Meinung auch schätze; denn ich habe sie immer geliebt und ihnen nur Gutes gewünscht, würde ihnen gern mein Wohlwollen ausdrücken und ihres wenn möglich gewinnen.

Denn die Regionen, in denen ich mein Glück gefunden habe, sind für alle zugänglich, und viele, geübter und begabter als ich, werden sie zu weit besserem Zweck und zum größeren Ruhm und Vorteil des Menschengeschlechts erforschen als ich, habe ich ihnen den Fingerzeig einmal gegeben. Bevor ich das aber tue und um zu zeigen, wie ich selbst diesen Fingerzeig erhielt, muss ich, so gut ich es vermag, die Geschichte meines bewegten Lebens erzählen und damit dem letzten Willen eines Menschen gehorchen, dessen leisester Wunsch mir Gesetz war.

Wenn ich hier wortreicher bin, als ich sein sollte, darf das auf meinen Mangel an Erfahrung in der Kunst literarischer Komposition zurückgeführt werden – und darauf, dass ich mich natürlich besser oder schlechter darzustellen wünsche, als ich zu sein glaube; schließlich aber auch auf den unsagbaren Zauber, den persönliche Erinnerungen auf die am meisten betroffene Person ausüben und den sie, ohne die Begabungen und Vorzüge, die mir verweigert blieben, doch nicht hoffen darf wirklich mitzuteilen, so intensiv sie ihn auch empfindet.

Deshalb möchte ich mich schon im Voraus entschuldigen für die Egozentrik dieser Memoiren, die nur die Einführung zu einem anderen, umfangreicheren Werk sind, das ich später zu veröffentlichen hoffe. Um diese Darstellung von größter Wichtigkeit für die Menschheit zu schreiben, über das ganze äußere und innere Selbst, um das zu bewerkstelligen, ohne irgendwie egozentrisch zu erscheinen, braucht es wahrhaftig Genie – und ich bin doch nur ein armseliger Schreiberling.

*****

„Combien j’ai douce souvenance

Du joli lieu de ma naissance!“

[Wie viele süße Erinnerungen habe ich

an den hübschen Ort meiner Geburt!]

Diese wohllautenden Zeilen gingen mir in Abständen immer wieder durch den Kopf während all der Jahre meines äußeren Lebens wie der Kehrreim einer endlosen Ballade – traurig und monoton, o weh! der Ballade, die die meine ist; süß und monoton der Kehrreim – von Chateaubriand.

Manchmal denke ich, man muss, um die volle Bedeutung dieses Refrains zu empfinden, seine Kindheit im sonnigen Frankreich verbracht haben, wo er ja geschrieben wurde, und den Rest des Lebens ausschließlich in London – oder schlimmer noch als in London – wie es bei mir der Fall war. Hätte ich mein Leben von Kindheit auf in Bloomsbury verbracht, in Clerkenwell oder Whitechapel, meine Kindertage wären eines Großteils des Glanzes beraubt, in dem ich sie sehe, blicke ich auf sie aus meinen späten Jahren zurück.

„Combien j’ai douce souvenance!“

Es war an einem herrlichen Junimorgen in einem bezaubernden französischen Garten, wo die warme, süße Luft geschwängert war mit dem Duft von Flieder und Syrinx, gesprenkelt mit Schmetterlingen, Libellen und Hummeln, dass mein bewusstes äußeres Leben anhob mit seinem glücklichsten Tag.

Es stimmt, ich hatte vage (und sehr lückenhafte) Erinnerungen an ein schäbiges Haus im Herzen Londons, in einer Straße von trostloser Geradlinigkeit, die auf einen langweiligen Platz und wieder zurückführte, und sonst nirgendwohin, wie ich meinte. Dann an eine beängstigende und aufregende Reise und ein Durcheinander von Tagen und Nächten. Ich konnte mich erinnern an die blaue Kutsche mit den vier großen, schlanken braunen Pferden, so ruhig, bescheiden und brav; an den Schaffner im roten Mantel mit seinem Horn; den rotgesichtigen Kutscher mit seiner rauen Stimme und den vielen Capes. An den Dampfer mit seinem glänzenden Deck, so schön und weiß, dass es wie eine Entweihung war, darauf zu treten – die Fleckenlosigkeit währte nicht lange; dann zwei hölzerne Anlegebrücken, auf jeder ein Leuchtturm, dann der Kai mit Hafenarbeitern in blauen Blusen und rotbehosten Soldaten mit Schnurrbärten, mit barfüßigen Fischersfrauen, und alle sprachen die Sprache, die ich ebenso gut kannte wie die vertrautere, die ich hinter mir zurück gelassen hatte, aber jene hatte ich immer für meinen und den ausschließlichen Besitz meines Vaters und meiner Mutter angesehen, mit dem man süße Vertraulichkeiten austauschen und nicht Dazugehörige irritieren konnte; und hier gab es kleine Jungen und Mädchen auf der Straße, ganz normale Kinder, die es gut und besser sprachen als ich.

Darauf folgte der Traum von einem seltsamen, riesigen kopflastigen Vehikel, das aussah, als hätte man drei gelbe Kutschen zusammengesteckt, und einem Berg von Gepäck oben drauf unter einer riesigen schwarzen Persenning, die in einem Verdeck endete; und unter dem Verdeck saß ein Mann mit Schnurrbart in blauem Hemd, er trug eine einzigartige, einer Ziehharmonika ähnelnde Mütze, knallte mit seiner lärmenden Peitsche über fünf wiehernden, aufgeregten und zänkischen weißen und grauen Pferden mit Glöckchen an den Hälsen und Büscheln von Fuchsschwänzen auf den Köpfen, die eigenen Schweife hinten sorgsam aufgebunden.

Aus dem Coupé, in dem ich mit Vater und Mutter saß, konnte ich gut beobachten, wie sie uns über staubige Straßen zwischen endlosen Apfelbaum- und Pappelreihen auf beiden Seiten zogen. Kleine barfüßige Bengel (deren Väter und Mütter Holzschuhe und lustige weiße Nachtmützen trugen) liefen uns nach, um französische Halfpennys zu erbeuten, die größer als die englischen und besser in der Hand zu halten waren! Hügelan und hügelab fuhren wir; über rumpelnde Holzbrücken, holprig gepflasterte Straßen in kleinen Städten mit großen Hofplätzen, wo fünf frische zänkische Stuten, grau und weiß, darauf warteten, den Platz der alten einzunehmen, die zwar erschöpft waren, sich aber immer noch zankten.

Und durch die Dunkelheit konnte ich die fröhliche Musik der Glöckchen und Hufe hören, das Rumpeln der Räder, das Knallen der unvermeidlichen Peitsche, während ich mal auf diesem, mal auf jenem Schoß Schlaf suchte; aus dem Halbschlaf erwachend konnte ich den Schimmer der roten Lampen auf den gestreckten fünf weißen und grauen Rücken sehen, die uns so tapfer durch die dunkle Sommernacht zogen.

Dann wurde alles sehr ermüdend und lückenhaft und verworren, bis wir in der Dämmerung des nächsten Tages eine Anlegestelle an einem breiten Fluss erreichten; und als wir da unter dicken Bäumen entlangfuhren, trafen wir auf andere fünfspännige Kutschen mit roten, blauen und grünen Lampen, sie brachen auf ihre lange Reise auf, während die unsere zu Ende ging.

Dann begriff ich (denn ich war ein gut erzogenes Jüngelchen und hörte meinen Vater ausrufen: „Endlich Paris!“), dass wir in Frankreichs Hauptstadt gelangt waren, was mich sehr beeindruckte – so sehr, wie es scheint, dass ich sechsunddreißig Stunden am Stück durchschlafen sollte, um mich beim Aufwachen in dem Garten zu befinden, den ich erwähnt habe und ohne Bruch oder Auflösung der Kontinuität (außer wenn ich wieder einschlief) wieder in den Besitz meines bis jetzt andauernden Selbst zu gelangen.

*****

Der glücklichste Tag meines gesamten äußeren Lebens

Denn in einem alten Schuppen voller Gerät und Gerümpel am Ende des Gartens, auf halbem Weg zwischen einem leeren Hühnergehege und einem unbenutzten Stall (beide jeweils ein Paradies für sich) fand ich eine kleine Kinderschubkarre – das wohl ungewöhnlichste, unerhörteste, unerträumteste, anmutigste und faszinierendste Objekt, das mir in meinem ganzen kurzen Leben je begegnet war.

Ich verbrachte Stunden – Stunden des Entzückens – damit, Ziegelsteine vom Stall zum Hühnergehege zu rollen, und rollte sie mit noch mehr Entzücken wieder zurück, während freundliche französische Arbeiter, die im Innern und am Äußern des Hauses, wo wir wohnen wollten, arbeiteten, dem „p’tit Anglais“ dann und wann leutselige Fragen stellten und seine Kenntnis ihrer Sprache sowie sein bemerkenswertes Geschick in der Handhabung einer Schubkarre kommentierten. Ja, ich erinnere mich verwundert und mit neu erwachtem Selbstbewusstsein an die Intensität, die Eindringlichkeit, das Ausmaß meines Glücks und mit welch fröhlicher Zuversicht ich mich auf eine endlose Folge solcher Stunden in der Zukunft freute.

Am nächsten Morgen aber – das Wetter war ebenso schön, die Schubkarre und die Ziegelsteine und die freundlichen Arbeiter waren da, alle Düfte, Anblicke und Töne waren dieselben, aber die erste unbefangene Hingerissenheit war nicht wieder herzustellen, die Herrlichkeit und Frische waren verflogen.

So erreichte ich im ersten Morgendämmer des Lebens fast zur selben Zeit die Hochwassermarke meines irdischen Glücks – die ich auf dieser Seite des elfenbeinernen Tors nie wieder erreichen sollte – und entdeckte, dass es, um die Vollkommenheit menschlichen Glücks dauerhaft zu machen, mehr braucht als einen süßen französischen Garten, eine französische Kinderschubkarre und einen netten kleinen englischen Jungen, der Französisch spricht und den Beifall genießt – eine vierte Dimension ist vonnöten.

Ich fand sie zu gegebener Zeit.

Aber wenn es auch keine Entzückensstunden wie die erste mehr gab, folgten ihr doch sieben glückliche Jahre, die mich entzücken, wenn ich nur an sie denke.

*****

O dieser schöne Garten! Rosen, Kresse, Winden, Goldlack, Wicken, Nelken, Ringel- und Sonnenblumen, Dahlien und Stiefmütterchen, Stockrosen, Mohn und der Himmel weiß, was sonst noch! Auf dem Grund meiner Erinnerung blühen sie alle gleichzeitig, ohne Rücksicht auf Zeit und Jahreszeit.

Sie alle zum ersten Mal sehen, riechen und pflücken im empfänglichen Alter von fünf Jahren! Ein solches Königreich zu erben nach fünf Jahren Gower Street und Bedford Square! Denn alles ist relativ und hängt vom Standpunkt des Betrachters ab. Für den Besitzer von Chatsworth (und für seine Gärtner) wäre mein schöner französischer Garten keine große Sache gewesen.

Und was für eine Welt von Insekten – darin wäre Chatsworth nicht überlegen gewesen (und in der Tat, die fehlen dort sehr) – schöne, interessante, komische, groteske und schreckliche Insekten; von der stolzen Hummel zum Ohrwurm und seinem Cousin, dem Schwarzen Moderkäfer; und all diese wilden, vielfüßigen Dinger, die sich in der Feuchtigkeit und Dunkelheit unter großen flachen Steinen ausbreiten. Unfassbar, dass ich mit ihnen – Rosen und Tausendfüßlern und allem – befreundet war, dann aber mein weiteres Leben zwischen nackten, weiß getünchten Mauern verbracht habe, wo ich nicht mal mit einem Floh oder eine Spinne befreundet sein konnte!

Unser Haus (in dem ich, nebenbei, fünf Jahre zuvor auf die Welt gekommen war), alt ockerfarben mit grünen Schlagläden und verschieferten Mansardendächern, stand zwischen diesem Garten und der Straße – einer langen, gewundenen, holprig gepflasterten Straße, über der in großen Abständen Öllampen hingen; diese Lampen wurden bei Nachteinbruch mit Flaschenzügen heruntergelassen, aufgefüllt, angezündet und wieder hochgezogen, damit man in mondlosen Nächten ohne Mond für ein paar Stunden auch im Dunkeln sehen konnte.

Uns gegenüber lag eine Knabenschule – „Maison d’éducation, dirigée par M. Jules Saindou, Bachelier et Maître ès lettres et ès sciences,“ Verfasser einer geologischen Abhandlung mit so unheimlich schrecklichen Abbildungen voreiszeitlicher, im Urweltschlamm mit einander kämpfenden Reptilien, dass ich nie imstande war, sie zu vergessen. Mein wissenschaftsbeflissener Vater schenkte mir das Werk zu meinem sechsten Geburtstag. Ihm verdanke ich so manchen Alptraum.

Von unserem Fenster aus konnten wir sehen und hören, wie die Jungen spielten – aus einiger Entfernung hören sich französische Jungen nicht viel anders als englische an, aber aussehen tun sie auf Grund ihrer blauen Blusen und der dunklen, geschorenen Köpfe ganz anders, und wir konnten die Turngeräte auf dem Schulhof sehen, M. Saindous ganzer Stolz. „Le portique (Reck)! la poutre (Balken)! le cheval (Pferd)! et les barres parallèles (Barren)!“ So wurden sie in M. Saindous Prospekt vorgestellt.

Auf beiden Seiten der Straße (die „Rue de la Pompe“, Pumpenstraße hieß), standen, soweit das Auge in Richtung Westen reichte, Wohnhäuser, die sich von unserem nur geringfügig unterschieden; und Gartenmauern, überragt vom Blattwerk der Rosskastanien, Platanen, Akazien und Limonen; und hier und da riesige Tore mit Eisengittern, bewehrt mit steinernen Pfosten, Eingängen zu geheimnisvollen Behausungen aus Ziegelsteinen, Gips und Granit, viele verlassen und umarmt von besonntem Ziergrün.

In östlicher Richtung lagen nicht weit entfernt schlichte Läden mit altmodischen Sprossenfenstern – Liard, der Krämer, Corbin, der Geflügelhändler, der Metzger, der Bäcker, der Kerzenhaltermacher.

Und diese hübsche Straße führte auf ihrem gewundenen Weg nicht zum Bedford Square oder zum neuen University College Hospital, sondern nach Paris durch den Arc de Triomphe auf der einen und zur Seine auf der anderen Seite; oder, wandte man sich nach rechts, durch den Bois de Boulogne des Louis Philippe I., Königs von Frankreich, nach St. Cloud – alles dem heutigen Paris, dem heutigen Bois de Boulogne so ähnlich, wie eine Kutsche einem Expresszug ähnelt.

Auf der einen Seite des schönen Gartens lag ein zweiter schöner Garten, von unserem durch eine hohe Mauer getrennt, vor der Pfirsich-, Birnen-, Pflaumen- und Aprikosenbäume standen; auf der anderen, zugänglich für uns durch eine kleine Tür in einer niedrigeren Mauer, an der Jasmin, Climatis, Winden und Kresse wuchsen, erstreckte sich eine lange gerade Straße, die mit Mandelbäumen, Akazien, Goldregen, Flieder und Weißdorn so dicht bepflanzt war, dass die efeubedeckten Mauern auf beiden Seiten kaum zu sehen waren. Wie hübsch sie den Boden fleckten, wenn die Sonne schien! Ein Ende dieser Straße grenzte an die „Pumpenstraße“, von der sie durch große schmiedeeiserne Tore zwischen Steinportalen abgezäunt war, und auf der Seite war eine porte bâtarde [eine Tür in der Größe zwischen Fußgänger- und Wagengröße], bewacht von Vater und Mutter François, dem alten Conciergeehepaar. Friede ihrer Asche, mögen ihre freundlichen und herzlichen Seelen sich im Himmel ausruhen!

Das andere Ende der Straße, wo es auch ein Eisentor gab, verlief sich in einen großen Privatpark, der niemandem zu gehören schien und den wir betreten durften – eine wahre Wildnis des Entzückens, ein Himmel, ein Horror verworrener Dickichte und nicht allzu gefährlicher Kalkfelsen, stillgelegter alter Steinbrüche und dunkler Höhlen, saftiger Wiesen, mit Seggen bewachsener Teiche, Rübenfelder, Kiefernwälder, Rosskastaniengehölze, dunkle Schluchten von Walnussbäumen und Rotdorn, die an Sommermittagen Schatten spendeten, nackte, windüberwehte Hochebenen, von wo aus man weit in die Ferne reconnaitre konnte; alle Arten von wilden und Furcht einflößenden Plätzen, wo wilde Tiere sich gut verstecken und kleine Jungen auf der Suche nach gefährlichen Abenteuern recht sicher umherstreifen konnten.

Dies ganze riesige umzäunte Grundstück (angefüllt mit seltsamem Singen, Summen, Pfeifen, Brummen, Zwitschern, Gurren, Brausen, Krächzen, Flattern, Kriechen, Schleichen, Springen, Klettern, Buddeln, Plätschern, Tauchen) war seit Ewigkeiten vernachlässigt worden – ein Garten Eden, in dem man furchtlos vom Baum der Erkenntnis pflücken und essen und alle Arten von Leben liebevoll kennenlernen konnte, ohne seine Unschuld zu verlieren; ein Wald, der aus eigener Kraft wieder jungfräulich und urzeitlich geworden war; wo die schöne Natur ihren eigenen süßen Willen durchgesetzt und alles zusammengeballt und verheddert hatte, gerade als hätte eine Schöne dort ungestört für bald hundert Jahre geschlafen und nur auf den Märchenprinzen gewartet – oder, wie es sich einige Jahre später herausstellte, o weh, auf den Spekulanten und den Eisenbahningenieur, diese Märchenprinzen unserer Gegenwart.

Meine tiefste Erinnerung will mir weismachen, dass dieses Gebiet beinahe grenzenlos war, obgleich ich mich an seine Grenzen erinnere. Meine Kenntnis der physikalischen Geographie, soweit sie sich auf diesen speziellen Vorort von Paris bezieht, gebietet mir, diesem irdischen Paradies bescheidenere Grenzen zu setzen, denn es war seinerseits durch einen leicht zu überwindenden Zaun von Louis Philippes Bois de Boulogne getrennt; und diesem kann ich in meinem Herzen keinerlei Grenzen zugestehen außer der hübschen alten Stadt, nach der er benannt ist und deren Hauptstraße zu der magischen Kombination von Fluss, Brücke, Palast, Gärten, Berg und Wald führt, St. Cloud.

Was konnte man einem kleinen Jungen, frisch (wenn das Frische ist) aus dem Herzen von Bloomsbury, mehr wünschen?

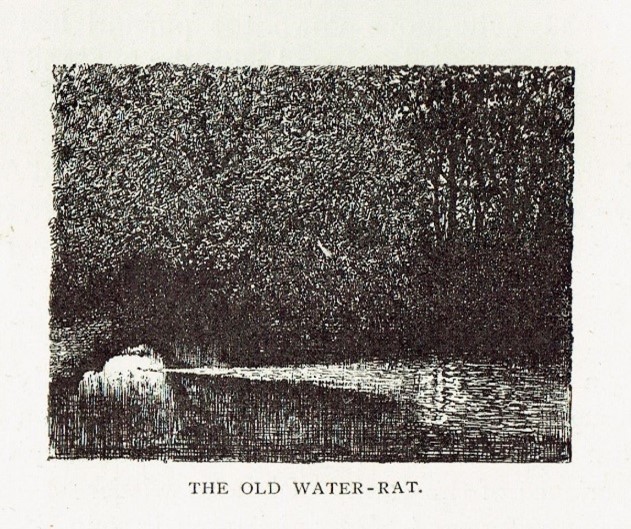

Damit auch nicht ein einziger Tropfen fehle im vollen Glücksbecher dieses kleinen Jungen, gab es einen Teich auf dem Weg von Passy nach St. Cloud – einen erinnerungswürdigen Teich namens La mare d’Auteuil, das einzige kostbare Gewässer, dessen sich Louis Philippes Bois de Boulogne rühmen konnte. Denn in jener unverdorbenen Zeit gab es keinen künstlichen See, gebildet von einem künstlichen Strom, kein Restaurant Pré Catelan, keinen Jardin d’Acclimatation. Der Wald war einfach ein Wald und sonst nichts – ein dichter, wilder Wald, der viele hundert Acres bedeckte und vielen tausend wildlebenden Tieren Schutz bot. Obgleich in seiner Mitte von geheimnisvoller Tiefe, war dieser berühmte Teich (der Jahrhunderte alt gewesen sein mag und den es immer noch gibt) keinesfalls groß; man konnte von überall einen Stein über ihn hinwegwerfen.

Auf drei Seiten vom Wald begrenzt (der heute beseitigt ist), trennte nur ein Saum von Bäumen ihn von der staubigen Straße; und man konnte ihn ganz für sich haben außer an Sonntag- und Donnerstagnachmittagen, wenn sich einige liebeskranke Pariser seiner erinnerten und in seiner Schönheit ihre eigene vergaßen.

Nur da zu sein, hieß glücklich sein; denn nicht nur war es der einsamste, hübscheste und schönste Teich der ganzen bewohnten Welt – der Teich der Teiche, der einzige Teich – er wimmelte auch von einer weitaus größeren Zahl verschiedener Insekten und Reptilien als jeder andere Teich der Welt. Zumindest glaubte ich, dass das der Fall war, denn sie waren zahllos.

Diese Tiere zu beobachten, ihre Lebensweise zu verstehen, sie zu fangen (was wir manchmal taten), sie mit nach Hause zu nehmen, lieb zu ihnen zu sein und zu versuchen, sie zu zähmen und ihnen unsere Lebensart zu vermitteln (mit dem immer gleichen Misserfolg, klar, aber in was für lustiger Gesellschaft!) wurde zu einer Lieblingsbeschäftigung, die ich, mal mehr, mal weniger, für sieben Jahre beibehielt.

Das Mare d’Auteuil! Der Name allein übt einen Zauber aus durch all die Assoziationen, die sich in jener Zeit um ihn angesammelt haben, um immer daran haften zu bleiben.

Wie ich es liebte! Wenn ich nachts in meinem warmen Bett döste, dachte ich ehrfürchtig an es, wie feierlich es aussah, als ich es widerstrebend vor ein, zwei Stunden in der Dämmerung verließ. Später würde ich es mir ausmalen, tief, kalt und still unter den Sternen liegend, im dunklen Dickicht, mit all den eigenartigen, unheimlichen Wesen, die unter seiner ruhigen Oberfläche wimmelten.

Dann würde das Wasser sinken, und das entblößte Schilf würde beginnen, sich merkwürdig zu bewegen und zu rascheln, und alles Lebendige würde sich zwischen seinen Wurzeln, aus dem unbedeckten Schlamm zur Mitte aufmachen – hüpfend, gleitend, wie wahnsinnig sich windend …

Weiter sank das Wasser; und bald schon erwachten am schlammigen Grund einige Yards darunter riesige fette Salamander, lang verlorene und vergessene Kaulquappen, groß wie Ratten, gewaltige Kröten, enorme Flachkäfer, alle Arten von haarigen, schuppigen, stachligen, trübäugigen, knolligen, form- und namenlosen Monstren, dem Morast entsprossen, der hunderte von Jahren dort geschlummert hatte, und sie krabbelten hinein und hinaus, wälzten und schlängelten sich, verschlangen einander wie die großen Saurier und Lurche in meinem Manuel de géologie élémentaire, edition illustrée à l’usage des enfants. Par Jules Saindou, Bachelier et Maître ès lettres et ès sciences.

Dann würde ich aufschrecken, kalten Schweiß im Gesicht, Eiseskälte würde sich in mir ausbreiten, mir Gänsehaut machen, mein Haar sträubte sich und ich sehnte mich innigst danach, dass der Morgen des nächsten Tags anbräche.

Wenn mich in späteren Jahren und weit entfernt in den kalten Nebeln von Clerkenwell oftmals die Sehnsucht nach „dem schönen Ort meiner Geburt“ überwältigte, dann sehnte ich mich am meisten nach dem Mare d’Auteuil; es war der Leitstern und Pol meiner heimwehkranken Begierden; dahin trugen mich die Schwingen meiner hoffnungslosen Phantasie immer zuerst; o, noch einmal den sonnenbeschienenen Grassaum betreten, den Schwarm fröhlicher Kaulquappen beobachten, und der grüne Frosch macht einen Kopfsprung wie ein kleiner Mann, und die Wasserratte schwimmt zu ihrem Loch unter den Wurzeln der Weide, und der Egel nimmt seinen wellenförmigen Weg durch die Stängel der Wasserlilien; tief träumen von der entzückenden, unwiderruflich verlorenen Vergangenheit an dem einzigen Ort von allen, an dem ich und die meinen immer glücklich waren!

„ … Qu’ils étaient beaux, les jours de France!“

In der Straße, die ich erwähnt habe (der Straße, die sie immer noch für mich ist und wie ich sie immer bezeichnen werde) gab es auf halber Strecke rechts eine maison de santé, eine Pension, geführt von einer Madame Pelé; und dort quartierten sich kurze Zeit nach unserer Ankunft vier oder fünf Gentlemen ein, die versucht hatten, Frankreich zu übernehmen, mit einem grimmigen Thronprätendenten an der Spitze und einem zahmen Adler als Symbol des Reichs, das sie um sich versammeln wollten.

Die Invasion war fehlgeschlagen; der Prätendent war zu Festungshaft verurteilt worden; der Adler hatte ein neues Zuhause im öffentlichen Schlachthaus von Boulogne-sur-Mer gefunden, dessen Zierde er für viele Jahre war und wo er so viel zu fressen bekam wie wohl nie zuvor; und diese treuen Gefolgsleute, der Colonel Voisil, der Major Duquesnois, der Capitaine Audenis, der Docteur Lombal (und zwei oder drei weitere, deren Namen ich vergessen habe) hatten Hausarrest bei Madame Pelé und schienen ihre Haft nicht besonders schlimm zu finden.

Ich lernte sie alle kennen und lieben, besonders den Major Duquesnois, eine fast wörtliche Übersetzung von Colonel Newcome ins Französische. Trotz meiner Englishness zog es ihn sofort zu mir, er drillte mich und und lehrte mich exerzieren, wie es in der Vieille Garde üblich war, und erzählte mir sieben Jahre lang wahrhaftig jeden Nachmittag ein neues Märchen. Scheherezade konnte für ihren Sultan nicht mehr tun, um ihren Hals vor der Bogensehne zu bewahren!

Cher et bien aimé vieux de la vieille! [Lieber und sehr geschätzter Alter von der alten Garde!] Mit seinem gewaltigen eisengrauen Schnurrbart, seinem schwarzen Satinstoff, seiner fleckenlosen Wäsche, seinem langen grünen, ausgebeulten Gehrock und dem eleganten roten Ordensband in seinem Knopfloch konnte er kaum vorhersehen, wie warm und zärtlich sein immerdar süßes und grünes Gedenken im Herzen seines Erbfeinds, des kleinen englischen Tyrannen und Gefährten, überdauern sollte!

*****

Gegenüber von Madame Pelé lag das einzige Wohnhaus außer ihrem und unserem in der Straße, eine bezaubernde kleine weiße Villa mit griechischem Portikus, auf den mit Goldbuchstaben geschrieben stand „PARVA SED APTA“. Aber die ersten drei Jahre nach unserer Ankunft war sie unbewohnt.

Nach der geselligen französischen Sitte jener Zeit wurden wir mit diesen und anderen Nachbarn bald vertraut und sahen einander viel zu jeder Tageszeit.

Meine große und schöne Mutter (la belle Madame Pasquier, wie sie galant genannt wurde) war eine Engländerin, die in Paris geboren und zeitweise auch aufgewachsen war.

Mein lustiger und leutseliger Vater (le beau Pasquier, denn er war auch groß gewachsen und gutaussehend) war ein Franzose, wenngleich englischer Staatsbürger, der in London geboren und zeitweise aufgewachsen war; denn er war ein Kind von Emigranten, die Frankreich in der Zeit des Terrors verlassen hatten.

„When in death I shall calm recline,

Oh take my heart to my mistress dear!

Tell her it lived upon smiles and wine

Of the brightest hue while it lingered here!”

„Wenn ich mich ruhig zum Sterben lege,

o trage mein Herz dann zu meiner Geliebten!

Sag ihr, es lebte von ihrem Lächeln und vom Wein

des hellsten Farbtons, als es hier weilte.“

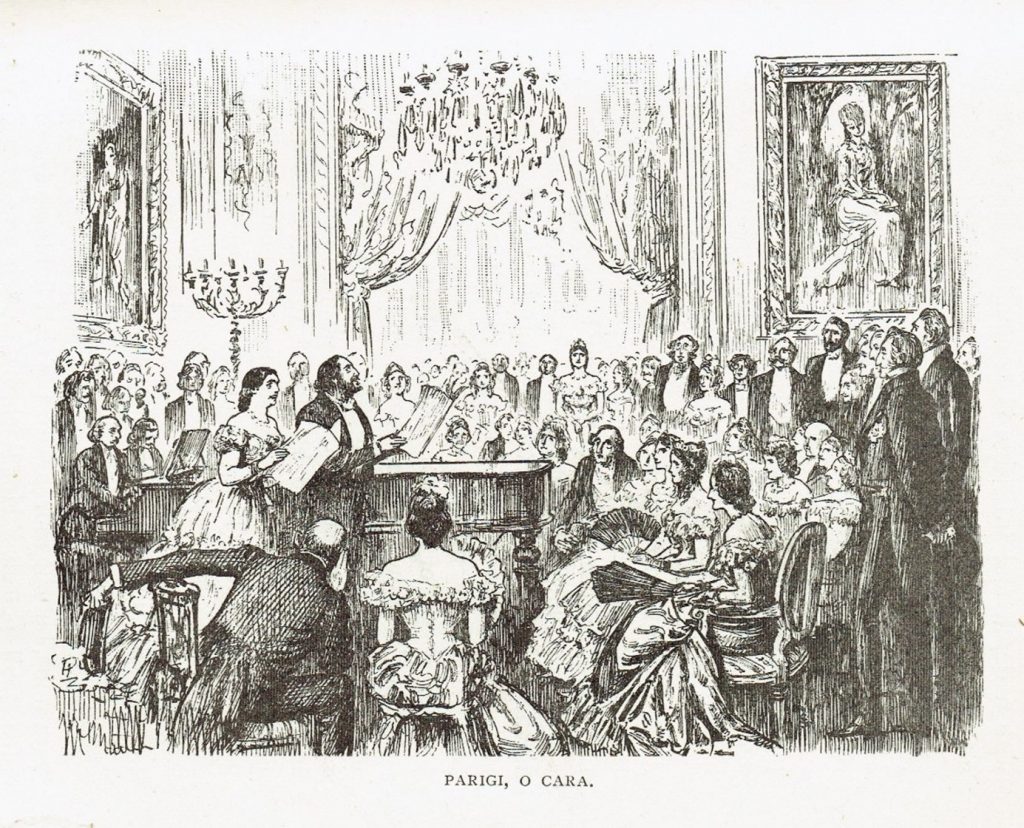

Er war mit einer großartigen, ja, phänomenalen Stimme begabt, in der Bariton und Tenor zusammenfielen; ein Wunder an Umfang, Süße, Beweglichkeit und Kraft; er hatte vorgehabt, an der Oper zu singen, hatte zu dem Zweck tatsächlich drei Jahre am Pariser Konservatorium studiert; und dort hatte er alle, die vor ihm waren, getragen und Anlass zu den höchsten Hoffnungen gegeben; aber seine Familie, Katholiken der schwärzesten, und Legitimisten der weißesten Färbung und arm wie Kirchenmäuse hatten sich einer solchen gottlosen und unpassenden Karriere in den Weg gestellt, so dass die Welt einen großen Sänger verlor und der große Sänger eine Goldader von Reichtum und Ruhm.

Er hatte jedoch gerade genug zum Leben und hatte eine Frau geheiratet (eine Ketzerin!), die gerade ebenso viel oder ebenso wenig hatte; und er verschwendete seine Zeit und sowohl ihr wie sein Geld mit wissenschaftlichen Erfindungen – mit wenig Erfolg, denn er hatte zwar zu singen gelernt aber kein Konservatorium besucht, an dem das Erfinden gelehrt wird.

So dass er, als er darauf wartete, „dass endlich sein Schiff nach Hause kam“, nur seine Frau mit seinem Gesang unterhielt, wie es angeblich auch die Nachtigall tut; und um sich selbst überflüssiger Energie zu entledigen, die Dienerschaft zu bezaubern, Vater und Mutter François, und die fünf Nachfolger von Napoleon und alle und jeden, der zuhören mochte und schließlich und nicht zuletzt (und am meisten) mich selbst.

Denn diese seine große vernachlässigte Gabe, auf die er so wenig Gewicht legte, war für mich die schönste und geheimnisvollste Sache der Welt, gleich gefolgt vom süßen Harfen- und Klavierspiel meiner Mutter, die eine bewundernswerte Musikerin war.

Sie pflegte nachts zu spielen, ließ die Schlafzimmer- und die Wohnzimmertür angelehnt, so dass ich ihr zuhören konnte, bis ich einschlief.

Manchmal, wenn mein Vater zu Hause war, trieb ihn seine Stimmung, die Melodien, die sie spielte, mit zu summen oder zu singen, während er im Zimmer auf und ab ging auf der Spur einer neuen Erfindung.

Und obwohl er „piano, piano“ summte und sang, schienen die süßen, suchenden Töne den gesamten Raum zu füllen.

Das ganze Haus wurde zum Resonanzkörper, die Harfe zu einem zweitrangigen Geklimper, und mein kleines, erregbares Knochengerüst erbebte und vibrierte unter den Schwingungen der unbewussten Stimme meines Vaters; o, was für bezaubernde Melodien sang er!

Sein Repertoire war ebenso unerschöpflich wie ihres; und so durchzog eine endlose Folge lieblich tönender Melodien diesen glücklichen Zeitraum.

Und so wie angeblich jemandem, der ertrinkt oder aus großer Höhe fällt, sein gesamtes vergangenes Leben visionär in einem einzigen von der Erinnerung aufgezeichneten Blitz erscheint, so liegen für mich die sieben Jahre süßer, unbezahlbarer Heimatliebe – sieben mal vier wechselnde Jahreszeiten von einfacher, geselliger, vorimperial französischer Intensität; ein ideales Haus mit all seinen hübschen Möbeln, Formen und Farben; ein Garten voller Bäume und Blumen; ein großer Park und das ganze Wildleben darin; eine Stadt mit ihren Einwohnern; ein oder zwei Meilen eines geschichtsträchtigen Flusses; ein Wald, groß genug, um vom Triumphbogen bis St. Cloud zu reichen (und in ihm der Teich der Teiche); und all der Wind, all das Wetter, das die wechselnden Jahreszeiten bringen – all das liegt für mich eingebettet und einbalsamiert in jedem einzelnen Takt von wenigstens hundert verschiedenen Melodien, die ich nach Lust und Laune für den bloßen Aufwand von ein bisschen Pfeifen oder Summen heraufbeschwören kann, ja, ich kann sie mit einem Finger auf dem Klavier spielen – wenn eins in Reichweite ist.

Genug für ein ganzes Leben – bei gehöriger Sparsamkeit, versteht sich – es wäre nicht gut, die seltsame Kraft eines melodischen Takts, die Substanz vergangener Dinge und Tage, die nicht mehr sind, zu bewahren, durch zu häufige Nutzung zu erschöpfen.

O Nachtigall! Ob du selber singst oder ob, besser noch, deine Stimme nicht aus deiner Kehle, aus deinem feurigen Herzen und erhabenen Gedächtnis kommt und du die Lieder für den Gesang vieler anderer komponierst, gesegnet sei dein Name! Sein bloßer Klang ist süß in jedem Klima, jeder Sprache: Nightingale, Rossignol, Usignuolo, Bulbul! Selbst „Nachtigall“ [deutsch im Original] klingt nicht verkehrt im Mund eines hübschen englischen Mädchens, das eine Hannoveranerin zur Gouvernante hat! Und in der Tat wird in dem Land, in dem du „Nachtigall“ heißt, die beste Musik gemacht!

Und, o Nachtigall, enthalte niemals, niemals deinen Gesang denjenigen vor, die ihn lieben – und verschwende ihn nicht für diejenigen, die das nicht tun …

So umsungen, schließe ich meine Augen, und, umgeben von Dunkelheit, Wärme und himmlischen Tönen schlummre ich ein – vielleicht um zu träumen!

Denn seit meiner frühen Kindheit wurde ich heimgesucht von einem Traum, den ich zuerst für real hielt – einem metaphysischen Traum, der für die Menschheit von einigem Interesse, einiger Wichtigkeit sein könnte, wie der geduldige Leser zu gegebener Zeit einräumen wird. Aber viele Jahre meines Lebens verstrichen, bevor ich imstande war, ihn zu erklären und zu begründen.

Ich brauchte mein Gesicht nur zur Wand zu drehen, und schon befand ich mich in der Gesellschaft einer Dame mit weißem Haar und jungem Gesicht – einem sehr schönen, jungen Gesicht.

Manchmal ging ich Hand in Hand mit ihr, ich als noch ganz kleines Kind, und zusammen fütterten wir zahllose Tauben, die in einem Turm an einem gewundenen Fluss lebten, der an einer Wassermühle endete. Es war zu schön – und ich erwachte.

Manchmal besuchten wir einen dunklen Ort, wo es eine feurige Esse mit vielen Löchern gab, und vielen Menschen, die hier herumgingen und arbeiteten, unter ihnen ein Mann mit weißem Haar und jungem Gesicht wie die Dame, und mit schönen roten Absätzen unter seinen Schuhen. Und unter seiner Führung würde ich in der Esse einen bezaubernden kleinen Zweispitz aus farbigem Glas machen können – einen Schatz! Und die bloße Freude darüber würde mich aufwecken.

Manchmal würden die weißhaarige Dame und ich zusammen an einem Tafelklavier sitzen, an dem sie lieblich musizierte, und sie würde mein Lieblingslied singen, ein Lied, das ich anbetete. Aber ich wachte immer auf, bevor dies Lied zu Ende war, weil die Seligkeit, wenn ich es hörte, zu intensiv, ja, unerträglich war; und alles, woran ich mich, wenn ich erwacht war, erinnern konnte, war: „triste – comment – sale“. [traurig – wie – gemein] An die Melodie, die ich in meinem Traum so gut kannte, erinnerte ich mich nicht.

Es war, als ob ein innerster Kern meines Seins, ein kindisches Allerheiligstes, eine Quelle überfeiner Erinnerung absonderte, die sich, angeregt von einem Impuls, der sich dann und wann im Schlaf aktivierte, in diesem einzigartigen Traum verströmte, schattenhaft und schwach, aber jedes Mal begleitet von einem Gefühl so maßlosen und durchdringenden Glücks, dass ich jedes Mal vor rätselhafter Ekstase zitterte, und die bloße Erinnerung daran genügte, um so manche folgende Stunde zu segnen und zu beglücken.

*****

Neben dieser glücklichen dreiköpfigen Familie lebte ganz in der Nähe (in der Street oft he Tower) meine Großmutter, Mrs. Biddulph, und meine Tante Plunket, eine Witwe, mit ihren beiden Söhnen Alfred und Charlie und ihrer Tochter Madge. Sie waren auch hübsch anzusehen – sehr sogar – vom goldhaarigen, weißhäutigen, gutgebauten angelsächsischen Typ, von freien, offenen, heiteren Sitten, und ohne die abscheuliche englische Überheblichkeit.

So dass wir wenigstens physisch dem englischen Namen einigen Kredit verschafften, der gerade damals in Passy-lès-Paris nicht im besten Ruf stand, wo man Waterloo noch nicht vergessen hatte. Im Laufe der Zeit freilich wurde uns unsere Nationalität nachgesehen auf Grund unseres guten Aussehens – „Non Angli sed angeli!“, wie Monsieur Saindou sich galant auszurufen erlaubte, als er uns (mit einem Prospekt seiner Schule) aufsuchte und uns alle auf dem Rasen unter dem großen Apfelbaum versammelt fand.

Aber die Ränge englischer Schönheit in Passy sollten bald eine bemerkenswerte Bereicherung in Gestalt einer gewissen Madame Seraskier erfahren, die mit ihrer kranken kleinen Tochter kam, um in dem Haus mit der so bescheidenen goldenen Inschrift „PARVA SED APTA“ zu leben.

Sie war die englische, genauer: die irische Frau eines ungarischen Patrioten und Naturwissenschaftlers namens Dr. Seraskier (Sohn des berühmten Geigers); ein außerordentlich hoch gewachsener Mann, fast ein Riese, mit ernstem, wohlwollendem Gesicht und einem Prophetenkopf; wie mein Vater, war er in seiner Familie oft abwesend – vielleicht aus verschwörerischen Gründen – vielleicht aber auch nur (wie mein Vater), um etwas zu erfinden oder Ausschau nach dem Schiff zu halten, „das ihn heimbrächte“.

Die Ankunft dieser schönen Frau war eine Sensation – für mich eine Sensation, die nie schal wurde oder sich verschliss; jetzt hieß es nicht mehr la belle Madame Pasquier, sondern la divine Madame Seraskier – schönheitstrunken, wie die Franzosen sein können.

Sie übertraf meine hochgewachsene Mutter um mehr als einen halben Kopf, oder, wie Madame Pelé bemerkte, deren Vergleiche immer aus der Küche oder dem Esszimmer stammten: „Elle lui mangerait des petits pâtés sur la tête!“ [Sie könnte kleine Pasteten auf ihrem Kopf essen.] Und Hochgewachsenheit, die der Hässlichkeit Würde verleiht, vergrößert Schönheit in geometrischer Progression – 2, 4, 8, 16, 32 – für jeden weiteren Zoll zwischen fünf Fuß fünf Zoll zum Beispiel und fünf Fuß zehn oder elf Zoll (in etwa), denn das, nehme ich an, war Madame Seraskiers Maß.

Sie hatte schwarzes Haar und blaue Augen – der Art, die in einem Roman violett werden – und schöne weiße Haut, hübsche Hände und Füße, eine perfekte Figur und Gesichtszüge, gemeißelt, vollendet, poliert und ausgestattet mit einer so einzigartigen Glückseligkeit, dass man starrte und starrte, bis das Herz platzte vor seltsamem eifersüchtigem Groll auf jeden anderen, der das Recht haben sollte, etwas so seltenes, so göttlich, so heilig Schönes anzustarren – auf jeden in der Welt außer einem selbst!

Aber eine Frau kann all dies haben oder sein, ohne Madame Seraskier zu sein – sie war viel mehr! Denn die Wärme und belebende Freundlichkeit ihres Wesens schimmerte durch ihre Augen und ertönte in ihrer Stimme. Sie war alles in einem – ihre Schlichtheit, ihre Anmut, ihre Natürlichkeit, das Fehlen jeglicher Eitelkeit, ihre Höflichkeit, ihr Mitgefühl, ihr Frohsinn.

Ich weiß nicht, was am unwiderstehlichsten war: Sie hatte einen leichten irischen Akzent, wenn sie Englisch sprach, einen weniger leichten englischen Akzent, sprach sie Französisch!

Ich machte es mir zur Aufgabe, mir beide anzueigenen.

Sie war wirklich in Herz und Seele und Körper, was wir alle sein sollten – wäre da auf Seiten einiger weniger Milliarden unserer unbedachten/sorglosen Mitmenschen nicht ein gewisser Mangel an Gemeinschaftsgeist und Selbstbescheidung (unter gebührender Führung) gewesen.

Es sollte keine hässlichen Fassungen für schöne Seelen geben, in denen diese achtlos oder irrtümlich eilig verstaut werden, und man sollte nicht dulden, dass hässliche Seelen wie Einsiedlerkrebse in schöne Hüllen kriechen, die nie für sie bestimmt waren. Die äußerlich sichtbare Gestalt sollte die innere geistige Anmut abbilden; dass dies selten der Fall ist, lässt sich nicht leugnen. Ach! Schönheit dieser Art ist eine solche Ausnahme, dass ihr Inhaber wie ein Prinz königlichen Geblüts von der Wiege auf verzogen und verdorben wird, jeder gute, großzügige und selbstlose Impuls wird durch die Schmeichelei zersetzt – durch diesen so leicht errungenen, so gern entrichteten und als dem König zustehend angenommenen spontanen Tribut.

So dass es für uns, wenn durch die Gnade des Himmels die sehr Schönen auch sehr gut sind, an der Zeit ist, nieder zu knien und Gebete des Dankes und der Verehrung zu sprechen; denn das Göttliche durfte für einen Augenblick in der vergänglichen Gestalt unserer armseligen Menschlichkeit manifest werden.

Ein schönes Antlitz! eine schöne Melodie! Es gibt nichts auf Erden, was darüber hinaus geht und hieraus haben wir, in Ermangelung besseren Materials, für uns selbst das himmlische Königreich erbaut.

„Plus oblige et peut davantage

Un beau visage

Qu’un homme armé –

Et rien n’est meilleur que d’entendre

Air doux et tendre

Jadis aimé!”

[„Mehr kann und vermag

ein schönes Gesicht

als ein Bewaffneter –

und nichts ist schöner, als

eine süße, zarte, schon vor langer Zeit

geliebte Weise zu hören.“]

(Alfred de Musset)

Meine Mutter wurde sehr bald die leidenschaftlich ergebene Freundin von Madame Seraskier, und ich – was hätte ich nicht getan, welche Gefahr nicht auf mich genommen, welchen Tod wäre ich nicht für sie gestorben!

Ich starb nicht; ich lebte fast fünfzig Jahre als ihr Bekenner; um mich fünfzig Jahre lang an die Hingerissenheit und die Pein zu erinnern, die ich bei ihrem Anblick empfand; das unerklärlich sehnende Weh, die dumpfe, köstliche, verwickelte, unschuldige Qual, für die niemand außer den allergrößten Dichtern je einen Ausdruck gefunden hat; und die sie, diese Zungenfertigen und Begabten, vielleicht nicht halb so heftig empfunden haben wie ich im besonders empfänglichen Alter von sieben, acht, neun, zehn, elf und zwölf Jahren.

Sie hatte weitere Sklaven meines Geschlechts. Die fünf napoleonischen Helden huldigten ihr jeder auf seine Weise: Der gute Major mit einer Art süßer väterlicher Zärtlichkeit, die rührend mit anzusehen war; die anderen mit vielleicht weniger selbstloser Anbetung; besonders der brave Capitaine Audenis mit seinem gewichsten blonden Schnurrbart und schönen braunen Frack, so fest mit goldenen Knöpfen über seiner enormen Brust zugeknöpft, und kaum wahrnehmbar kleinen Füßen, fest eingesperrt in glänzende Damentuchschuhe mit Perlmuttknöpfen; sein Hobby war es, glaube ich, sich für die Missgeschicke des Krieges schadlos zu halten durch erfolgreichere Angriffsversuche in einer anderen Richtung. Jedenfalls verriet er eine Wärme, die meine enge Brust in eine Gehenna verwandelte, bis sie lachte und dafür sorgte, dass er sich wieder um gebührenden Anstand und schamvolle Zurückhaltung bemühte.

Bald wurde klar, dass sie wenigstens zwei aus dieser kleinen Männerwelt bevorzugte – den Major und mich selbst; es bildete sich ein merkwürdiges Trio.

Ihre arme kleine Tochter, Objekt ihrer ganzen leidenschaftlichen Fürsorge, ein sehr kluges und frühreifes Kind war das Gegenteil von schön, obgleich sie hübsche Augen gehabt hätte, wenn deren rote Lider nicht wimpernlos gewesen wären. Sie trug ihr dickes Haar kurz geschnitten wie ein Junge, war von teigiger und fahler Konstitution, hohlwangig, das Gesicht grob geschnitten und überwachsen, mit langen dünnen Händen und Füßen, Armen und Beinen von Mitleid erregender Länge und Dünne; ein stilles und melancholisches kleines Mädchen, das ständig am Daumen lutschte und sich seinen eigenen Berater hielt. Sie musste oft für mehrere Tage das Bett hüten, und wenn es ihr wieder gut genug ging, dass sie aufstehen konnte, las ich ihr (um ihrer Mutter einen Gefallen zu tun) Le Robinson Suisse vor, Sandfort and Merton, Evenings at Home, Les Contes de Madame Perrault, den Schiffbruch aus „Don Juan“, dessen wir nie müde wurden, den „Giaour“, den „Corsair“ und „Mazeppa“; und nicht zuletzt Peter Parley‘s Natural History, die wir auswendig konnten.

Und aus diesem letzteren Werk deklamierte ich oft für sie einen Text, der für mich das schönste Gedicht der Welt geblieben ist, möglicherweise, weil es das erste war, das ich selber las, oder auch, weil es so innig mit jenen glücklichen Tagen verknüpft ist. Unter dem Stich einer Wildente (nach Bewick, glaube ich) standen W.C.Bryants Verse „To a Water-fowl“ [Auf einen Wasservogel]. Sie bezauberten mich damals und bezaubern mich heute, wie nichts anderes mich je bezaubert hat. Denke ich an sie, werde ich wieder ein Kind mit der jungfräulichen Empfindungsfeinheit eines Kindes und seiner magischen Aufnahmefähigkeit für unbestimmte Andeutungen des Unendlichen.

Die arme kleine Mimsey Seraskier lauschte mit aufgerissenen Augen und schnellem Auffassungsvermögen. Sie hatte die seltsame Vorstellung, dass ein Paar unsichtbarer Wesen, „La fée Tarapatapoum“ und „Le Prince Charmant“ (zwei Lieblingsfiguren von Monsieur le Major) immer über uns wachten – über sie und über mich – und uns gleichermaßen lieb hätten, „La fée Tarapatapoum“ mich und „Le Prince Charmant“ sie – dass sie auf uns aufpassen und uns durchs ganze Leben behüten würden.

„O! Ils sont joliment bien ensemble, tous les deux – ils sont inséparables!“ [O, sie sind alle beide immer hübsch beisammen, sie sind untrennbar!], rief sie apropos dieser visionären Wesen aus; und apropos des Wasservogels sagte sie:

„Il aime beaucoup cet oiseau-là, le Prince Charmant! dis encore, quand il vole si haut, et qu’il fait froid, et qu’il est fatigue, et que la nuit vient, mais qu’il ne veut descendre!” [Er liebt diesen Vogel sehr, der Prince Charmant! Du sagst es doch, wenn er so hoch fliegt, wenn es kalt, wenn er müde ist und die Nacht kommt, er aber nicht hinunter will!]

Ich würde spritzig erwidern:

„All day thy wings have fanned,

At that far height, the cold thin atmosphere;

Yet stoop not, weary, to the welcome land,

Though the dark night be near.”

[Immer haben sich deine Flügel entfaltet

in der großen Höhe, der kaltdünnen Atmosphäre,

doch sink nicht ermattet auf willkommenes Land,

mag die dunkle Nacht auch nahe sein.]

(W.C. Bryant)

Und die Augen der armen, kränklichen, altklugen, erschöpften Mimsey würden sich mit Tränen füllen, sie würde nachdenklich an ihrem Daumen lutschen und an Unaussprechliches denken.

Dann würde ich Bewicks Holzstiche für sie kopieren, während sie auf der Armlehne meines Stuhls saß und mir geduldig zusah; und sie würde sagen: „La fée Tarapatapoum trouve que tu dessines dans la perfection!“ [Die Fee Tarapatapoum findet, dass du sehr gut zeichnest.], und würde diese kleinen Meisterwerke „pour l’album de la fée Tarapatapoum!“ wie Schätze aufheben.

Es gab eine Graphik, die sie über alle anderen schätzte – einen Stahlstich in einem Band von Byron, der zwei schöne Wesen beiderlei Geschlechts zeigte, die Hand in Hand durch eine dunkle Höhle gingen. Der Mann trug Seemannskluft, die Dame, leicht bekleidet und barfuß, hielt eine Fackel, und darunter stand geschrieben:

And Neuha led her Torquil by the hand,

And waved along the vaults her flaming brand!

(Und Neuha hielt ihren Torquil bei der Hand,

schwenkt‘ durch die Höhlen ihren Flammenbrand.)

Ich verbrachte Stunden damit, den Stich zu kopieren, und sie zog meine Kopie dem Original vor und bestand darauf, dass die beiden Figuren hervorragende Porträts ihres Prinzen und der Fee seien.

Manchmal während des Lesens und Zeichnens unterm Apfelbaum auf dem Rasen, wedelte der schlafende Médor (eine riesige Promenadenmischung von einem Hund, zusammengesetzt aus allen Rassen Frankreichs, mit den Vorzügen aller und den Fehlern von keiner) mit seinem dreizölligen Schwanz, gab leise begrüßende Traumwimmertöne von sich, und Mimsey sagte:

„C’est le prince charmant qui lui dit: Médor, donne la patte!” [Jetzt sagt der Prince Charmant zu ihm: Médor, gib Pfötchen!]

Oder unser alter Kater würde sich mit hochgerecktem Schwanz aus seinem Schlummer erheben und sich an einem imaginären Rock reiben; und das hieß:

„Regarde Mistigris! La fée Tarapatapoum est en train de lui frotter les oreilles!“ [Guck dir Mistigris an! Die Fee Tarapatapoum krault ihm gerade die Ohren!]

Wir sprachen meistens Französisch, obgleich unsere Väter und Mütter uns streng zum Gegenteil aufforderten, sie machten sich große Sorgen, wir könnten unser Englisch gänzlich verlernen.

Zeitweise fanden wir eine Art von genialem Kompromiss; denn Mimsey, die voller Ideen steckte, erfand eine neue Sprache oder vielmehr zwei neue Sprachen, die wir Frankingle und, je nachdem, Inglefrank nannten. Sie bestanden aus anglisierten französischen Nomen und Verben, die wir englisch konjugierten und aussprachen – und vice versa.

Zum Beispiel war es sehr kalt, das Fenster des Schulzimmers stand offen, dann sagte sie in Frankingle:

„Dispeach yourself to ferm the feneeter, Gogo. It geals to pier-fend! We shall be inrhumed!”, oder, wenn ich nicht gleich verstand: “Gogo, il frise a splitter les stones – maque haste et chute le vindeau; mais chute-le donc vite! Je snize déjà!” Das war Inglefrank.

Mit dieser Erfindung konnten wir Uneingeweihte verblüffen und verwirren, Engländer wie Franzosen. Der intelligente Leser, der es gedruckt vor sich sieht, wird sich nicht so schnell hereinlegen lassen.

Wenn es Mimsey gut genug ging, kam sie mit meinen Cousins und mir mit in den Park, wo wir unser Leben genossen, indem wir als Indianer im Hinterhalt lagen, Madge Plunket vor einem feigen Ritter retteten, oder Schlangen, Feldmäuse und Eidechsen jagten, nach Eidechseneiern gruben, die wir zu Hause auszubrüten versuchten, dieser freudvollen Zuflucht für alle Arten von Tieren wie auch kleiner Jungen und Mädchen. Denn dort gab es Eichhörnchen, Igel und Meerschweinchen; eine Eule, einen Raben, einen Affen, weiße Mäuse; kleine Vögel, die das mütterliche Nest verlassen hatten, bevor sie flügge wurden (sie starben immer!), den Hund Médor und manch anderen zugelaufenen Hund; gar nicht zu reden von einem gewaltigen Schaukelpferd, das aus einem wirklichen, ausgestopften Pony gemacht war, dem kleinsten Pony aller Zeiten!

Oft waren wir in unserer ausgelassenen Stimmung zu laut für Mimsey. Sie würde schreckliches Kopfweh bekommen, in einer Ecke sitzen, in einem Arm einen Igel und den Daumen der anderen Hand im Mund. Sie war nur glücklich, wenn wir allein zusammen waren, und dann moult tristement! [sehr traurig]

An Sommerabenden gingen ganze Gruppen von uns, Erwachsene und Kinder, durch den Park und den Bois de Boulogne zum Mare d’Auteuil. Wenn wir nah genug waren, dass Médor das Wasser roch, dann bellte, grinste und kreiselte er, wurde verrückt vor Begeisterung, denn er konnte nach Steinen tauchen und wollte uns das vorführen.

Dort fingen wir große olivfarbene Käfer mit gelber Unterseite, rotbäuchige Molche, grüne, schön gefleckte Frösche und schöner, parabolischer Sprungbahn; goldene und silberne Fische, lilabraun gescheckt. Ich erwähne sie in der Reihenfolge ihres Reizes. Die Fische waren zu zahm, zu leicht zu fangen, ihre Schönheit allzu kultiviert; der seltene, platte, hinterhältige Gelbrandkäfer „schoss den Vogel ab“.

Manchmal würden wir sogar durch den Bois de Boulogne nach St. Cloud gehen, um die neue Eisenbahn und die Züge zu sehen – ein unerschöpflicher Gegenstand der Verwunderung und des Entzückens – würden Eis essen in der „Tête noire“ (einem Hotel, das Tatort eines schrecklichen Mordes gewesen war, aus dem eine cause célèbre wurde); und wir würden durch die duftende Nacht zurückkehren, während die Glühwürmchen im Gras leuchteten und in der Ferne die Frösche im Mare d’Auteuil quakten. Dann und wann würde ein aufgescheuchter Rehbock von Dickicht zu Dickicht in kurzen Sprüngen den Weg überqueren, und Médor würde wieder verrückt spielen und das Echo der neuen Befestigungswerke von Paris erwecken, die noch im Bau waren.

Es war ihm nicht gegeben, Rehböcke zu erwischen!

Wenn mein Vater mit von der Partie war, würde er Tiroler Melodien jodeln und schöne Arien von Boieldieu, Hérold und Grétry singen; oder „Drink to me only with thine eyes“ oder auch die „Bay von Dublin“ für Madame Seraskier, die sich die Sehnsucht nach ihrem geliebten Heimatland erlaubte, wann immer ihr geliebter Gatte nicht da war.

Oder wir würden ein fröhliches Chorlied anstimmen und zu der Melodie

„Marie, trempe ton pain,

Marie, trempe ton pain,

Marie, trempe ton pain dans la soupe,

Marie, trempe ton pain,

Marie, trempe ton pain,

Marie, trempe ton pain dans le vin!”

[Marie, tunke dein Brot in die Suppe,

tunke dein Brot in den Wein!]

Oder auch

„La – soupe aux choux – se fait dans la marmite;

dans – la marmite – se fait la soupe aux choux.“

[Die Kohlsuppe macht man im Kochtopf,

im Kochtopf macht man die Kohlsuppe.“]

Wovon wir alle ordentlich Appetit aufs Abendessen bekamen.

Oder ein andermal, wenn es zu heiß zum Singen oder wir zu müde waren, verließ Monsieur le Major die Königreiche des Märchenlands, entblößte im Gehen seinen hohen Glatzkopf und erzählte ernst und voller Verehrung von seinem großen Meister, von Brienne, von Marengo und Austerlitz; vom Abschied in Fontainebleau und von den Hundert Tagen – aber niemals von St. Helena; davon zu erzählen, mutete er sich nicht zu. Und indem er sich langsam bis Waterloo voran arbeitete, setzte er seinen Hut auf und bewies uns durch A+B, wie die Engländer an diesem Tag so gut wie verloren hatten, und warum und wozu. Und eine feierliche, andächtige Stille legte sich über die Gruppe, während wir lauschten und einige von uns begannen, sich nach dem Bett zu sehnen.

O, die gute alte Zeit!

Die Nacht war geweiht für mich durch den Schimmer, den Duft und das Rascheln von Madame Seraskiers Kleid, wenn ich in dunkler werdender Dämmerung an ihrer Seite ging – ein Schimmer von Gelb, Hellblau oder Weiß – ein Duft nach Sandelholz, ein Rascheln, das den leichten, kraftvollen Schritt fester und schmaler Füße mit hohem Spann verriet, die nicht leicht zu ermüden waren; und den angstvollen mütterlichen Wunsch, wieder bei Mimsey zu sein, die für diese weiteren Ausflüge nicht robust genug war.

Auf den kürzeren pflegte ich Mimsey für den größeren Teil unseres Heimwegs manchmal auf dem Rücken zu tragen (um ihrer Mutter eine Freude zu machen) – eine leichte Bürde, mit ihren armen langen, dünnen Armen um meinen Nacken und ihrer bleichen kalten Wange an meinem Ohr – sie wog beinah nichts! Und wenn ich müde wurde, würde Monsieur le Major mich ablösen – aber nicht für lange. Sie wollte immer von Gogo getragen werden (denn so wurde ich aus unerfindlichem Grunde genannt, vielleicht einfach weil ich Peter hieß).

Sie würde beginnen bei den bleichen Birken, die sich von der Dunkelheit abhoben, und erschauern, wenn ein Zweig sie streifte und mir alles über den Erlkönig erzählen – „mais comme ils sont là tous les deux“ (sie meinte den Prinzen und die Fee) “il n’y a absolument rien à craindre.“ [aber weil alle beide dabei sind, gibt es einfach nichts zu fürchten.]

Und Mimsey war si bonne camarade trotz ihrer Feierlichkeit, ihrer schlechten Gesundheit und vieler Schmerzen, so empfänglich für kleine Gefälligkeiten, so erfreut über kleine Begabungen, so unduldsam mit kleinen Eitelkeiten (an denen sie keinen größeren Anteil hatte als ihre Mutter), und von so tiefer Heiterkeit trotz ihres ewigen Ernsts – denn sie war in ihrem Herzen ein richtiger Wildfang – dass ich sie bald nicht nur ihrer Mutter zu Gefallen trug, sondern um ihr einen Gefallen zu tun – und ich hätte alles für sie getan.

Was Monsieur le Major betrifft, so entdeckte er allmählich, dass Mimsey zur Hälfte eine Märtyrerin, zur Hälfte eine Heilige war und alle Tugenden unter der Sonne besaß.

„Ah, vous ne la comprenez pas, cette enfant; vous verrez un jour quand ça ira mieux! Vous verrez! Elle est comme sa mère … Elle a toutes les intelligences de la tête et du cœur!” [Ach, ihr versteht dieses Kind nicht; eines Tages, wenn es ihm besser geht, werdet ihr sehen! Ihr werdet sehen! Sie gleicht ihrer Mutter … Hat dieselbe Klugheit des Kopfes und des Herzens!] Und er drückte den Wunsch aus, es möchte dem Himmel gefallen haben, dass er entweder einen eigenen Sohn oder eine eigene Tochter hätte. Er war der geborene Großvater!

Darüber hinaus hatten Mimsey und ich viele gemeinsame Vorlieben – Musik zum Beispiel, ebenso die Holzstiche von Bewick und die Dichtungen von Byron, geröstete Maronen, Haustiere; und vor allem das Mare d’Auteuil, das sie im Herbst am liebsten mochte, wenn die braunen und gelben Blätter an seinem Rand wirbelten und hüpften und einander jagten oder auf seiner bewegten Oberfläche trieben, und der kaltfeuchte Wind durch die zerrauften Äste des Waldes unter dem bleiernen Himmel pfiff.

Sie sagte, es sei gut, dann dort an zu Hause und den offenen Kamin zu denken; noch besser, wenn das Zuhause schließlich erreicht war, des trostlosen Teichs sich zu erinnern, den wir verlassen hatten; und gut war es in der Tat, in der Dämmerung durch Wald, Park und Straße zu stapfen, wenn die Fledermäuse unterwegs waren, mit Alfred, Charlie und Mimsey, mit Madge und Médor unseren raschelnden Weg durch Massen toten Laubs zu nehmen, die schönen, reifen Rosskastanien aus ihrer gespaltenen weichen Hülle zu schälen oder im Gehen hier und da Eicheln und Bucheckern aufzulesen.

Und, zu Hause angelangt, war es schön, sehr schön, daran zu denken, wie dunkel, einsam und fröstelnd es jetzt war draußen am Mare, während wir da hockten und quatschten und am Holzfeuer im Schulzimmer Maronen rösteten, bevor die Kerzen angezündet wurden – entre chien et loup, wie man von der französischen Dämmerung sagte – während Thérèse das Teegeschirr aufdeckte, uns Neuigkeiten erzählte, Brot und Butter schnitt; und meine Mutter spielte im Wohnzimmer über uns Harfe; bis der letzte rote Streifen im nassen Westen hinter den wiegenden Baumwipfeln erstarb, die Vorhänge zugezogen wurden, es gab Licht, und der Hunger kam zu seinem Recht.

Ich liebe es, hier in meiner Einsamkeit und Gefangenschaft zu sitzen und mir jedes Detail jener süßen Zeit ins Gedächtnis zu rufen – zu leiden unter den Schmerzen glücklicher Erinnerung; für meinesgleichen gibt es, sagen uns große Dichter, keinen größeren Schmerz. Die Schmerzenskrone dieses Schmerzes ist meine Freude und mein Trost, ist es immer gewesen; und ich würde sie nicht gegen Jugend, Gesundheit, Reichtum, Ehre und Freiheit tauschen; nur gegen eine nochmalige und dreifach glückliche Kindheit würde ich wieder und wieder ihre dreifach glückliche Erinnerung tauschen.

Und damit es für uns kein reines Zuckerschlecken war und langweilig hätte werden können, mussten meine Cousins und ich ziemlich hart arbeiten. Zunächst einmal tat meine liebe Mutter alles, was sie konnte, um aus mir ein Wunderkind des Lernens zu machen. Sie versuchte mir Italienisch beizubringen, das sie ebenso fließend sprach wie Englisch und Französisch (da sie viel in italien gelebt hatte), und ich musste „Gierusalemme liberata“ in die beiden letzteren Sprachen übersetzen – eine Aufgabe, die unbeendet blieb – und das „Allegro“ und der „Penseroso“ im Stil Miltons in französische Prosa bringen, und „Le Cid“ in corneillianisches Englisch. Dann war die Geschichte Griechenlands und Roms von Pinnock zu bewältigen und natürlich die Bibel; und jeden Sonntag die Kollekte, das Evangelium und die Epistel auswendig lernen. Nein, es war kein Zuckerschlecken.

Ihr war es ein Vergnügen zu lehren, aber ach! meins war es nicht zu lernen; wir seufzten oft über einander, liebten einander vielleicht aber nur umso mehr.

Dann gingen meine Cousins und ich am Morgen zu Monsieur Saindou gegenüber, um französische Grammatik, französisches Latein und französisches Griechisch zu lernen. Aber an drei der wöchentlichen sechs Nachmittage kam Mr. Slade, ein in Paris gestrandeter Hilfslehrer aus Cambridge, um das Latein und Griechisch, das wir am Vormittag gelernt hatten, zu anglisieren (und zu neutralisieren) und uns zu zeigen, was für ein trauriges Zeug die Franzosen aus beiden Sprachen und ihren Silbenlängen gemacht hatten. Vielleicht sind die griechischen und lateinischen Silbenlängen ein Luxus englischer Kreszenz – ein bloßer sozialer Test – eine von uns erfundene Fallgrube wie der Buchstabe H für die Überführung unachtsamer Vortäuscher; aber vielleicht konnten es sich die Schulmeister, da französische Erziehung damals so bedauernswert billig war, nicht leisten, abstruse Überflüssigkeiten dieser Art zu berücksichtigen; für den Preis waren sie nicht zu haben.

Es sei daran erinnert, dass in Frankreich der König und sein Gemüsehändler ihre Söhne auf dieselbe Schule schickten (was allerdings auf Monsieur Saindous Institut nicht zutraf, wo es fast nur Gemüsehändler und keinen König gab); die Gebühr für Bett, Pension und Unterricht belief sich auf etwa dreißig Pfund im Jahr.

Dem Lateinischen fehlte infolge dessen die Vornehmheit, die sich aus der Exklusivität ergibt, es fehlte ihm die aristokratische Würze, auf der der Gelehrte sich nicht weniger dankbar ausruht als der Dummkopf und die allein das kostspielige britische Public-School-System (und der britische Akzent) einer toten Sprache mitgeben kann. Wenn das Französische einmal eine tote Sprache ist, werden wir ihm einen Reiz verleihen, den es nie zuvor hatte; manche von uns tun das schon heute.

Aus diesem Grund moralisieren die besten französischen Autoren anders als unsere so selten mit den üblichen hübschen, vertrauten und passenden Zeilen aus Horaz oder Virgil und schmücken mit ihnen ihre Erzählungen; und deshalb auch wird Latein im französischen Gespräch so selten zitiert außer dann und wann durch einen erschöpften Abteilungsleiter, der, während er die unverkaufte Seide aufrollt, seufzt:

„Varium et mutabile semper femina!“ [Launisch und schwankend immer die Frau, Virgil]; oder ausruft: „O rus! quando te aspiciam!“ [O Feld, wann sehe ich dich wieder? Ovid] wenn er am ersten schönen Sonntagmorgen im Frühling seine Eisenbahnfahrkarte nach Asnières löst.

Aber das war eine Abschweifung, und wir haben uns weit von Mr. Slade entfernt.

Guter alter Slade!

Wir pflegten auf den steinernen Pfosten vor dem Straßentor zu sitzen und darauf zu warten, dass er um eine bestimmte entfernte Ecke der gewundenen Straße bog.

Mit seinem grünen Frack, seinem steifen Hemdkragen, seinen dicken flachen Daumen, die er in die Ärmelausschnitte seiner Nanking-Weste steckte, seinen langen, flachen, einwärts gerichteten Füßen, seinen rötlichen Koteletten, seinem auf dem Hinterkopf sitzenden Hut und seinem sauberen, frischen, blühenden, rechtschaffenen Engländergesicht – war sein Anblick nicht sympathisch, wenn er schließlich erschien.

Manchmal hinderten ihn Krankheit oder häusliche Angelegenheiten zu seinem Bedauern, die Unterrichtszeit in unserer Mitte zu verbringen, und das Glück, das sich unser bemächtigte, wenn uns allmählich dämmerte, dass wir vergebens nach ihm Ausschau hielten, war zu groß, als dass wir es in Worten, Taten oder äußeren Demonstrationen hätten ausdrücken können. Es war genug, auf unseren Steinpfosten zu sitzen und es langsam über uns kommen zu lassen.

Diese Glücksmomente waren äußerst dünn gesät. Es wäre vielleicht unangebracht, dieses gelegentliche Fernbleiben eines hoch respektablen Englischen Dozenten mit dem Besuch eines Engels zu vergleichen, aber so empfanden wir es.

Dann aber würde er das am nächsten Nachmittag nachholen, dieser gewissenhafte Engländer; was fair war gegenüber unseren Eltern, aber nicht uns gegenüber; und was für eine Extrastrenge als Zins für das bettelhafte Darlehen eines halben Nachmittags! Was für ein Hauen auf tintenfleckige Finger mit einem gemeinen, harten, runden, polierten, hartholzigen, kontormäßigen englischen Lineal!

Wir hatten uns angewöhnt in jenen Tagen, alles Englische für gemein zu halten – ein Ausdruck, den wir nach der Meinung unserer Eltern allzu gern benutzten.

Aber vielleicht waren wir nicht ganz ohne Entschuldigung für dieses unverzeihliche Gefühl. Denn es gab noch eine andere englische Familie in Passy – die Prendergasts, eine ältere Familie als unsere, das heißt, die Eltern (und Onkel und Tanten) waren mittleren Alters, die Großmutter tot und die Kinder erwachsen. Wir hatten nicht die Ehre ihrer Bekanntschaft. Aber ob das ihr Pech oder unser Fehler war (oder vice versa), weiß ich nicht. Hoffen wir, das erstere.

Sie waren von ganz anderer Art als wir, und auch, wenn ich es sage: ihre Art war von einzigartiger Reizlosigkeit; vielleicht waren sie die Vorlage für jene Karikaturen unserer Landsleute, mit denen französische Karikaturisten Rache für Waterloo zu nehmen versuchten. Sie waren steif, hochmütig, geringschätzig. Hatten vorstehende Vorderzähne, Adlernase, lange Oberlippe, fliehendes Kinn; stumpfe, kalte, dumme, selbstsüchtige grüne Augen, die weder nach rechts, noch nach links, sondern starr über die Köpfe der Leute hinweg sahen, während sie einherstolzierten in der Anmaßung ihrer unfehlbaren britischen Selbstgerechtigkeit.

Bei ihrem plötzlichen Anblick (besonders an Sonntagen) wurden alle Kardinaltugenden auf der Stelle hassenswert und Respektabilität etwas zum Weglaufen. Sogar die blanke, glattrasierte Reinlichkeit war so puritanisch aggressiv, dass man den bloßen Gedanken an Seife verabscheute.

Ihr Akzent, wenn sie (in Läden) französisch sprachen, war nicht musikalisch, süß und sympathisch wie der von Madame Seraskier, sondern barbarisch und grotesk mit furchtbaren „ongs“ und „angs“, und „ows“ und „ays“; ihre Haltung war anmaßend, misstrauisch und herablassend; und dann hörten wir ihre unverschämten beiseite gesprochenen Bemerkungen; und auch wenn sie groß, aufrecht und äußerlich nicht missbildet waren, sie waren doch derartige Spaßbremsen, Skelette auf einem Fest, Unheil verkündende Karnevalsmasken von feierlicher Leere, solche öden, trübseligen, unkomischen Witzfiguren, dass man ahnte: Waterloo würde eines Tages vergessen und vergeben sein, sogar in Passy, aber die Prendergasts – niemals!

Ich lebe nun so lange fern von aller Welt, dass nach allem, was ich weiß, dieser „grimmige, plumpe, gespenstische, hagere und unheilvolle Vogel von einst“ ausgestorben sein könnte wie ein anderer, aber weniger reizloser Vogel: der Dodo; wobei wir uns ja noch im Stand der Gnade befinden.

Aber in jenen Tagen verallgemeinerten wir etwas übereilt, wie junge Leute es gerne tun, gelangten zu der Vorstellung, England müsse voll von Prendergasts sein, und wollten da nicht hin.

Von dieser generellen englischen Garstigkeit machten wir, das ist wahr, einige wenige Ausnahmen: Tee, Senf, Mixed Pickles, Pfefferkuchen-Nüsse, und, wichtiger als alles in der Welt, der englische Laib Hausbrot, der uns einmal wöchentlich als große Gaumenfreude und Belohnung für unsere Tugenden erreichte und so gut zur Butter von Passy passte. Es war zu lecker! Aber es gab immer eine Schwierigkeit, ein Dilemma – sollte man es nur mit Butter essen – oder cassonade (französischen braunen Zucker) drüberstreuen?

Mimsey wusste, was sie wollte, und aß es mit französischem braunem Zucker, und wenn sie nicht da war, bewahrte ich ihr die Hälfte meiner Scheiben auf und bestreute sie sorgsam selbst und für sie mit cassonade.

Andererseits war für uns alles Französische das Gegenteil von garstig – außer den französischen Jungen, die wir kannten, und bei Monsieur Saindou gab es etwa zweihundert davon; dann gab es da all die Jungen von Passy (deren namen Legion waren und die nicht das Institut von Monsieur Saindou besuchten), und wir kannten alle Jungen in Passy. So dass wir nicht alles Materials für gute, fade, mürrische, patriotische englische Vorurteile beraubt waren.

Ebenso wenig unterließen es die französischen Jungen, uns im Gegenzug garstig zu finden und diese ihre Auffassung gelegentlich zum Ausdruck zu bringen; besonders die gewöhnlichen kleinen Jungen, deren Spielplatz die Straße war, die voyous de Passy [Strolche von Passy]. Sie hassten unsere weißseidenen Zylinder, großen Krägen und Eton-Jacken, und nannten uns sacred godems, wie ihre Vorfahren die Unseren in Zeiten Johannas von Orleans nannten. Manchmal warfen sie mit Steinen, und dann kam es zu Zusammenstößen und blutigen frechen französischen Nasen und zum Weglaufen verzagter kleiner französischer Beine und furchtsamem Wehgeschrei: „O là, là! O là, là – maman!“, wenn die Engländer sie ereilten.

Freilich bluteten auch unsere Nasen unsieghafter Weise dann und wann – durch einen gewissen Hufschmied – immer derselbe junge Hufschmied – Boitard!

Immer richtet ein junger Hufschmied Derartiges an – oder ein junger Metzger.

Natürlich hat ihn zur Ehre Großbritanniens einer von uns so nach Noten durchgedroschen, dass er den Kopf seither nicht mehr aufrecht halten konnte. Es ging um eine Katze. Es passierte in der Dämmerung eines Weihnachtsabends auf der „Schwaneninsel“ zwischen Passy und Grenelle (zu spät, um die Katze zu retten).

Ich war der Held dieses Kampfes. „Jetzt oder nie,“ dachte ich, sah rot und ging auf meinen Gegner los wie ein Verrückter. Den Ring bildeten Alfred und Charlie, unterstützt, seltsam genug, von einem Paar männlicher Prendergasts, die sich dazu herabließen, die Vorgänge interessant zu finden. Madge und Mimsey sahen erschrocken und bezaubert zu.

Der Kampf dauerte nicht lange und wäre es wert, von Homer besungen oder sogar in Bell’s Life [Londoner Sportzeitung] zu erscheinen. Aus diesem Grund beschreibe ich ihn nicht. Solange er dauerte, schienen die beiden Prendergasts ihn sehr zu genießen, und als er vorbei war, besannen sie sich, sagten nichts und stolzierten davon.

*****

Als wir älter und klüger wurden, wurde es uns erlaubt, unsere Ausflüge bis nach Meudon, Versailles, St. Germain und an andere herrliche Orte auszudehnen; auf Mietpferden dorthin zu reiten, nachdem wir in der berühmten Reitschule in der Rue Duphot gebührend Reiten gelernt hatten.

Außerdem gingen wir in den entzückenden Sommerbädern der Seine schwimmen, die so majestätisch Schwimmschulen heißen und wurden ehemalige Meister in „la coupe“ (ein Streich, den kein Engländer außer uns je vollbracht hat) und in all den verschiedenen feinen Nuancierungen des Kopfsprungs – „la coulante“, „la hussarde“, „la tete-beche“, „la tout ce que vous voudrez.“

Außerdem machten wir uns mit Paris vertraut, besonders mit dem alten Paris.

Zum Beispiel gab es die Insel von St. Louis mit ihren stattlichen alten Palästen entre cour et jardin, hinter grimmen Steinportalen und hohen Mauern, wo hohe Beamte und Anwälte in gediegener Abgeschiedenheit wohnten – der Amtsadel; wo aber in vergangener Zeit der bedeutendere Schwertadel gewohnt hatte, Kreuzzügler vielleicht und Tempelritter wie Brian de Bois-Guilbert. [Figur aus Walter Scotts „Ivanhoe“]

Und dann die noch berühmtere Insel, la Cité, wo Paris selbst geboren wurde, wo Notre Dame ihre Zwillingstürme emporreckte über den trübsinnigen, grauen, leprösen Mauern und schmutzigbraunen Dächern des Hôtel-Dieu.

Armselige, vor Alter fast zusammenbrechende Häuschen, ohne Umriss und Perspektive, schmiegten sich wie alte Spinnweben zwischen die Pfeiler der großen Kathedrale; und auf zwei Seiten des kleinen Platzes davor (der Place du Parvis Notre Dame) standen alte Steinbauten mit hohen Schieferdächern und kunstvoll gewundenen schmiedeeisernen Balkonverkleidungen. Sie schienen so romantische Geschichten zu verbergen, dass ich nie müde wurde, sie zu betrachten und mich zu fragen, was für Geschichten das wohl waren. Und wo ich jetzt daran denke, muss eins dieser Gebäude das Hôtel de Gondelaurier gewesen sein, wo, wenn es nach dem wahrheitsliebendsten Historiker aller Zeiten geht, die arme Esmeralda einstmals tanzte und den Tamburin schüttelte, um das blonde Fräulein Fleur-de-Lys de Gondelaurier und dessen edle Freunde zu unterhalten, die sie doch alle an Schönheit, Reinheit, Güte und Erziehung übertraf (obgleich sie nur ein ungebildetes Zigeunermädchen aus der Gosse war); und dort, vor ihnen allen und dem fröhlichen Bogenschützen, wurde ihr endlicher Untergang durch den Verrat ihrer Ziege herbeigeführt, der sie so unbesonnen beigebracht hatte, den geliebten Namen „Phébus“ zu buchstabieren.

Nicht weit davon entfernt war die Morgue, das grauenhafte Gebäude, das der große Stecher Charles Méryon mit der bizarren Faszination ausstattete, die derjenigen ähnelt, die sie in jenen Tagen auf mich ausübte – und heute noch ausübt, wenn ich sie mit den bezauberten Augen der Erinnerung betrachte.

La Morgue! Was ein unheilvoller Klang liegt schon im bloßen Namen!

Hatte man sich an den Schrecken des Innern (denn solche waren es für einen geistig gesunden englischen Jungen) satt gesehen, so war es nur ein Schritt bis zur Reiterstatue von Henri Quatre auf dem Pont Neuf (der ältesten Brücke von Paris, das nebenher). Rittlings auf seinem langschweifigen Schlachtross sitzend lächelte le roy vert et galant, genau in der Mitte zwischen beiden Ufern des historischen Flusses, wo er am historischsten ist, und wandte dem Paris des Bürgerkönigs mit seinem birnenförmigen Gesicht und den Koteletten den Rücken.