Darum werden wir nicht müde; sondern ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag erneuert.

Paulus von Tarsus, 2 Korinther 4, 16

Caravaggio: Bekehrung des Saulus

An dieses Wort und dieses Bild habe ich mich geklammert, als meine liebe Tochter Julia so schwer erkrankte, dass uns kaum noch Hoffnung blieb. Die folgenden Erinnerungen sind in dieser Zeit entstanden.

1971

Ein feuchtfröhlicher Silvesterabend war es gewesen in der großen Villa, die mein Freund Horand von der üppigen Mitgift seiner Frau in der Nähe von Krefeld gekauft hatte. Es waren auch ein paar Nachbarn dabei gewesen, Freunde hatte er dort noch nicht, und freute sich, mit mir in der Küche ein paar Worte über Else wechseln zu können, die wir beide angebetet hatten, aber sie hatte von uns nichts wissen wollen. Horand hatte sich mit ihrer Freundin Sina getröstet, die noch den Vorzug hatte, Tochter eines steinreichen Versicherungsmaklers zu sein. Ich fand sie etwas trocken, doch als sie mir gestand, dass sie an Migräne leide, hatte ich sie in mein Herz geschlossen, für Frauen mit Migräne habe ich immer eine Schwäche gehabt, habe auch mal gelesen, dass sie meist besonders klug seien.

Nun gut, jetzt saß ich im Zug nach Basel. In Düsseldorf war ich umgestiegen und setzte mich in ein leeres Abteil. Freute ich mich darauf, nach Zürich zurückzukehren, wo ich einen Job als Korrespondent in der altehrwürdigen Rentenanstalt (heute Swiss Life) gefunden hatte? Ich verdiente dort das Doppelte von dem, was ich in Düsseldorf bei der Victoria verdient hatte – aber das Leben in der Schweiz war auch alles andere als billig, und um der Ausbeutung durch raffgierige Schlummermütter zu entgehen – so nennt man in Zürich Zimmervermieterinnen, meist Witwen mit Hund – war ich im Hotel Sternen am Zürichsee in ein Dachbodenkämmerchen gezogen, das mir die Wirtin für 120 Fränkli im Monat dauerhaft überlassen hatte. Dort hauste ich mehr recht als schlecht, aus einer Psychogruppe, in die ich durch die Adresse geraten war, die ein Kommilitone mir fürsorglich mitgegeben hatte, war ich, nachdem ich für kurze Zeit zum umworbenen Star aufgestiegen war – denn ich konnte Träume deuten, weil ich Freud gelesen hatte – rausgeworfen worden, als sie mitbekamen, dass ich nicht nur Soldat, sondern Reserveoffizier bei der Bundeswehr gewesen war – und diese Psychogruppe huldigte einem besinnungslosen Pazifismus. In Köln wurde die Tür meines Abteils aufgerissen, in dem ich so ruhig und gemütlich meinen Gedanken hatte nachhängen können, und eine Gruppe quietschvergnügter Weiber drängte herein, besetzte mehr als die fünf freien Plätze, indem sie einander auf den Schoß nahmen, Sektflaschen zückten und sich anzuheitern begannen, wobei sie lachten, schrien und mich als das Nichts behandelten, das ich ja war. Als sie dann auch noch zu rauchen begannen – damals gab es noch Raucher- und Nichtraucherabteile – ergriff ich die Flucht und verdanke alles, was sich im Kommenden ereignete und entwickelte, einem Verein juchzender und qualmender Keglerinnen und weiß nicht, ob ich ihnen dafür dankbar oder immerdar gram sein soll.

Bevor ich mich aber daranmache, diesen für den weiteren Verlauf meines Lebens so bedeutsamen Schicksalsknoten aufzudröseln, ein paar Worte zu dem, der Ihnen davon berichtet. Stellen Sie sich ein großes schlichtes weißes Gutshaus im Norden Deutschlands vor, im Englischen würde man es Mansion nennen, dort sitze ich in der linken Einliegerwohnung am Computer und tippe Erinnerungen in die Tastatur meines Computers. Mein Blick geht in einen Park hinaus, der überwiegend aus wuchtigen Eschen und Walnussbäumen besteht und überragt wird von einer riesigen Blutbuche. Wir wohnen hier nicht als Gutsherren, sondern sind deren Mieter in einer geräumigen Einliegerwohnung im Hochparterre, und mit unseren Vermietern verbindet uns ein ausgewogenes freundschaftliches Desinteresse, das es aber auch zuließ, dass ich ihnen die Kassetten der BBC-Serie „Downton Abbey“ auslieh, die sie mit so großem Vergnügen schauten, dass ihre Kinder aufbegehrten, weil sie lieber Fußball oder Seifenoper schauen wollten.

Wir, das bin ich – noch derselbe wie der, der damals nach Zürich zurückfuhr? So ganz löscht oder wechselt das Altern die Identität nicht aus – und meine Frau, die in der Küche gerade aus eingefrorenen Früchten, die wir selbst pflückten, Brombeermarmelade kocht. Ein bedrückender Schatten liegt über meinem Leben, seit bei meiner lieben großen Tochter in Köln im Sommer ein inoperabler, kaum behandelbarer Krebs festgestellt wurde, und der Schmerz, sie zu verlieren, wird noch potenziert dadurch, dass sie ein zweieinhalbjähriges Töchterchen hat, meine Enkelin. Dass mir das in meinem hohen Alter noch beschieden ist, lässt mich mit dem Schicksal hadern, aber Ursula, die als Mitarbeiterin eines ambulanten Hospizdienstes den Umgang mit dem Tod gewohnt ist, hält mich aufrecht. Das drohende Ableben meiner Tochter ist sicherlich auch ein Grund, mich meiner Vergangenheit zuzuwenden, wie sie es getan hat, als sie ein Familienhörbuch für ihr Töchterchen erstellte, denn es besteht die Gefahr, dass sie stirbt, bevor das Erinnerungsvermögen der jetzt Zweieinhalbjährigen einsetzt.

Ich machte mich also auf die Suche nach einem ruhigeren Abteil und fand eines, in dem zwar ein junges Paar mit Baby war, aber das Baby schlief, und außerdem war noch eine Dame etwa meines Alters in dem Abteil, die gerade ihren großen Samsonite Koffer ins Gepäcknetz empor wuchtete, wobei der Vater des Babys sie unterstützte. „Ist hier noch frei?“, fragte ich und erhielt eine nicht nur bejahende Antwort, sondern, wenn ich mich recht erinnere, sagte sie: „Aber selbstverständlich!“ Habe ich ihretwegen die Suche nach einem leereren Abteil aufgegeben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich bald Gelegenheit, meine Wahl zu bereuen, denn das Baby fing an zu schreien, und als alles „Non piangere, tesoro!“ nichts half, legte die Mutter es an und still war‘s. Es entwickelte sich ein Gespräch, an dem ich allerdings nicht beteiligt war, denn ich konnte kein Italienisch, aber die mitreisende Dame sprach es perfekt, wie mir schien, auch sehr schnell, und als ich sie später fragte, ob sie Italienerin oder Deutsche sei, erwiderte sie geschmeichelt, sie sei Deutsche, habe aber für ihre Ausbildung sieben Jahre in Rom gelebt und dort das Italienische notgedrungen lernen müssen. Sie habe am Istituto del Restauro das Handwerk des Restaurierens erlernt, und blitzartig hatte ich die Eingebung zu sagen, dann sei sie ja die ideale Führerin für einen Besuch des Zürcher Kunsthauses. Sie schüttelte lachend den schmalen Kopf mit den schrägstehen blaugrauen Katzenaugen: „Ich würde Sie nur auf Mängel, auf Craquelés und nachgedunkelte Firnisse aufmerksam machen, sicherlich auch auf schlechte Restaurierungen, und das ist es sicherlich nicht, was Sie im Kunsthaus erleben wollen!“ Ich beteuerte, ganz im Gegenteil würde gerade dieser besondere Aspekt mir sehr gut gefallen, da ich auch schon gelegentlich zum Pinsel gegriffen und mir autodidaktisch die handwerklichen Grundlagen der Malerei angeeignet hätte, so bevorzugte ich Tempera und miede Ölfarben. Das Baby wachte auf, sein Gebrüll war markerschütternd, seine Windel musste gewechselt werden, und auch dabei vermochte die Mitreisende das italienische Paar mit Rat und Tat zu unterstützen, und während mich der Geruch auf den Flur trieb, schien er ihr nichts auszumachen, ich verfluchte das Baby, weil es unser sich gut entwickelndes Gespräch so brutal unterbrochen hatte, aber wir nahmen den Dialog, gemeinsam in Basel umsteigend, wieder auf, und in Zürich verabschiedete sich die Dame, eine Düsseldorferin, wie ich inzwischen wusste, indem sie mir ihre Karte anbot, um sie für einen Kunsthausbesuch in ihrer Begleitung mal anzurufen. Ich nahm sie mit dem gebotenen Zögern im Empfang. Ach, hätte ich ihre Annahme doch verweigert, wieviel Kummer wäre mir – und ihr! – erspart geblieben! Aber so ist es nun einmal: Die Frauen werfen die Angel aus – und wir ahnungslosen Männer beißen an!

Ganymed

Schon wenige Wochen später befand ich mich in einer Umgebung, in der ich meine Zunge hüten musste: Menschen von Einfluss und Reichtum, ein weltberühmter Pianist, eine Gastgeberin, die in ihren Kellerräumen darüber nachdachte, welches Bild sie als piece of conversation an die Wand hängen sollte, wenn Verleger, Autoren und berühmte Denker mit ihren Gattinnen eingeladen waren: Diesen Hodler, jenen Böcklin, oder gar einen Stich von Urs Graf? Und das alles waren keine Reproduktionen, wir sie zu Hause an der Wand hängen hatten, sondern Originale, eine Welt tat sich vor mir auf, für die mir die Begriffe und Maßstäbe fehlten, und ging ich mit meiner Freundin, der Restauratorin Norma, nach Hause in die Titlisstraße, versank ich dort in der im Umbau befindlichen Villa, die sie bewohnte, in eine fast zu bereitwillig, ja, fast gelangweilt zur Verfügung gestellte Sinnlichkeit.

Und warum musste ich meine Zunge hüten? Zwei Jahre zuvor hatte ich zu denen gehört, die in Köln die Auslieferung der verhassten Bildzeitung behinderten, nachdem ein von ihr aufgehetzter Lehrling Rudi Dutschke niedergeschossen hatte. „Besser kein Wort davon,“ hatte Norma mir empfohlen, ich hatte das Gefühl, wie weiland Ganymed von einem Adler in ungeahnte Höhen emporgetragen zu werden, und Zeus sah aus wie Schah Reza Pahlavi und hatte eine Tochter von so umwerfendem Liebreiz und so seidener Klugheit, dass auch Normas fast zu große Bereitwilligkeit, mir Freuden des Bettes zu bereiten, mich nicht davon abhalten konnte, mich hoffnungslos in sie zu verlieben.

Warum hoffnungslos? Zu meinem Geburtstag bekam ich ein ebenso kleines wie bedeutsames Geschenk von der Familie, in die es mich durch Normas Freundschaft mit Meret verschlagen hatte: Eine runde Metalldose, die mit magnetischer Kraft ein halbes Hundert stählerner Büroklammern in sich beherbergte und an sich band. „Hast du begriffen, was diese Gabe bedeutet?“ Ich schlug die Augen nieder, ich hatte es begriffen, mich erinnert, dass Gabe auf englisch gift heißt, und zerriss das Gedicht, das ich auf und für Meret geschrieben hatte, in tausend Stücke.

Waren die neuen Menschen, in deren Kreis ich verkehrte, nicht sogar verwandt mit jenem Alfred Escher, dessen ehernes Standbild vorm Bahnhof sich erhob? Er hatte die moderne Schweiz aufgebaut und auch die Firma gegründet, in der ich ein namenloser Korrespondent war – es gibt keinen Adel mehr in der Schweiz, aber etwas Vergleichbares: Ein altüberliefertes Großbürgertum von fast unumschränkten Privilegien.

Und weil ich, angeregt von der body art, ein Stück schreiben wollte, in dem der Held sich selbst mit der Pest infiziert und ausstellt, griff Merets Freund, der sich anschickte, Regisseur zu werden, nach dieser Idee, aber zunächst einmal wurde ich weitergereicht an den Familienonkel, der am Genfersee residierte, und durchforstete für ihn ein paar Bücher und Quellen über einen Schweizer Kardinal in der Zwinglizeit, der fast Papst geworden wäre, erledigte das zu seiner Zufriedenheit und kam so in den Genuss, eine Hand zu drücken, die auch schon Rilkes, Hofmannsthals, Charlie Chaplins und Hitlers Hand gedrückt hatte.

Im Marriotts

Der Blick geht in den Park hinaus, die Blutbuche und die Eschen sind kahl, meine Tochter wird auf die Palliativstation verlegt, während Romy noch in der KiTa ist, und wird wohl, vollgepumpt mit Morphium und Kortison, noch eine Weile am Abgrund entlang tänzeln. Ich aber klammere mich weiter an meine Erinnerungen, um dem Schwindel zu entgehen, der mich beim Blick hinab befällt.

In einer Duftwolke aus Chanel, Schweiß und Patschuli schwebten herein: Der saure Engel Irm Hermann, die elegante Ingrid Caven, der geschmeidige Boy Gobert und der mit dem Hut, nein, nicht Beuys, sondern Fassbinder und sein ganzer Clan. Sie reagierten mit Schweigen oder verächtlich-erstaunten Blickwechseln auf die Fragen der im rotbestuhlten Saal versammelten Presse, die sich vor allem dafür interessierte, ob die Darsteller und Künstler von dem Skandal nicht wenigstens ein bisschen berührt wären, denn die israelische Delegation war unter Protest abgereist. Ob der Film von Daniel Schmid nicht doch reichlich équivoque, wenn nicht gar explicitement antisémitique gewesen sei … So viel Naivität entlockte Rainer Werner nur ein verächtliches Grinsen, er zog hurtig eine Linie auf – und dann waren sie schon alle wieder weg, wir waren an der Reihe, Tommy, ich und unser Hauptdarsteller, zwar nahmen wir am Wettbewerb nicht teil, sondern waren nur von der semaine de la critique eingeladen, aber eine Pressekonferenz mussten wir geben, auch wenn ein Großteil der Journalisten zusammen mit der Fassbinder-Wolke den Saal verließ.

Norma hatte mich geheiratet, wir waren nach Köln gezogen, wo sie eine Stelle als Restauratorin am Wallraf-Richartz-Museum gefunden hatte. Tommy und ich hatten nach meiner Idee ein Drehbuch geschrieben, das freilich weder beim Fernsehen noch bei der Filmförderung auf Gegenliebe stieß. „Na, das war’s dann wohl!“, sagte ich – aber dann hatte Tommy noch ein paar geerbte Goldbergwerksaktien im Portefeuille, die verkauften sich gut, im Nullkommanichts hatten wir mit François Simon einen perfekten Hauptdarsteller und mit Renato Berta einen hervorragenden Kameramann, der Film wurde in der Schweiz scheel angesehen, aber er lief gut in arthouse-Kinos wie dem Tuschinsky in Amsterdam, der Kritik im Ausland gefiel er und räumte in Mannheim den nur dies eine Mal vergebenen Josef-von-Sternberg-Preis ab, die Aureole von Marlene Dietrich schimmerte von ferne, und die Eidgenossen hatten ein Einsehen und akzeptierten den Film jetzt auch.

Nun war es ein Leichtes, eine Finanzierung aufzubauen, das ZDF stieg mit einem kleinen sechsstelligen Beitrag auf unser Drehbuch nach einem Roman von Robert Walser ein, Tommys Vater bürgte für den Rest, unser zweiter Film kam zustande, und für den waren wir nun im Marriotts in Cannes und kamen uns im Vergleich zur Fassbinder-Kamarilla reichlich hausbacken vor, als Svizzerotti, zumal die Presse kaum Fragen an uns hatte, uns Komplimente machte, aber unser Werk war leider weit davon entfernt, einen Skandal auszulösen.

Jetzt ist Romylein, meine Enkelin in Köln, aus der KiTa zurück und baut aus Duplosteinen eine Stadt, die manchmal aber auch ein Stall ist, in den sie Pferdchen oder Dinos stellt, und vielleicht setzt sie sich auch den spitzen Hut auf, schwingt das Zauberband, verwandelt ihre bekümmerte Großmutter in ein Schaf und ist erst zufrieden, wenn es blökt.

Delilah

Samson wurden von seiner Geliebten die Haare abgeschnitten und er verlor seine Kraft. Dir wurden sie von einem Samson namens Sarkom abgeschnitten, und Dein äußerer Mensch verdarb, aber der innere wurde von Tag zu Tag stärker, bis er riesenhaft über Dir und uns emporwuchs. Mutig und lächelnd gingst, ja, tänzeltest Du Deinem Tod entgegen, tröstetest uns, die wir Dich zu trösten bald aufgaben, weil Du uns von der Kraft abgabst, die Dich das Unerträgliche ertragen ließ. Als die Diagnose aber vollstreckt wurde, denn sie war ein Todesurteil gewesen, rissest Du wie Samson mit Deiner Riesenkraft einen Pfeiler ein, der das Haus unseres Lebens stützte, und nun steht es schief und droht ganz einzustürzen. Denn dieser Pfeiler warst Du selbst – und wir haben es nicht gewusst!

Was zählen eigene Erinnerungen noch vor der ungeheuren Lücke, die Du hinterließest?! Erinnerungen an Dich sind es, die sich mir aufdrängen. Rittest Du nicht 2003 auf dem Turnier von Smithers und gewannst eine Schleife? Halfst mit Deiner Gastschwester, die Dich auch betrauert, auf der Ranch Trakehnerhof bei Hazelton Pferden bei der Geburt ihrer Fohlen? Führtest Touristengruppen zu Pferde um den Teide auf Teneriffa? Standest einer unglücklich in Costa Rica verheirateten Reitlehrerin bei, sich von ihrem Macho von Mann zu trennen, und nun stand sie, die Dich zur Patin ihrer beiden Söhne machte, weinend auf dem Melaten am ausgehobenen Loch, in das Dein fassungsloser Mann Deine Asche versenkte? Halfst Du nicht den Massai in Kenia, durch Grasbanken ihr lebenswichtiges Vieh abzusichern? Bauern in Namanga und Makueni, besseres Saatgut und zähere Ziegenrassen zu nutzen? Entlassene Straffällige zu Seifensiedern und Joghurtmachern auszubilden? Aidswaisen Schulunterricht zu ermöglichen? Schrieben sie Dir nicht einen Nachruf: „She was a light to everyone she met. She was a good listener. May her soul rest in eternal peace, Amen“? Und war nicht die einzige Angst, die Dich ergriff, die um Dein größtes Glück, Deine zweieinhalbjährige Tochter, da sie sich Deiner wohl nie erinnern würde?

Wie erinnere ich mich an die Vierjährige die mit rosa Sonnenhut und in blauem Kleid über den Markt von San Gimignano tanzte! Die so erschrocken und begeistert war, als ihr im Wald bei Volterra ein Kaltblüter entgegenkam, der sich losgerissen hatte! Die einen Molch aus einem der vielen Brunnen so sorgsam und zärtlich in der Hand hielt! Die laufen lernte, indem sie sich einfach vornüberfallen ließ und mit trippelnden Schritten das Hinfallen unterlief!

Die wenigen Lebensjahre, die ich noch zu erwarten habe, wie gern hätte ich sie Dir, die halb so alt war, gespendet! Aber auf einen solchen Handel lässt Frau Tod sich nicht ein. Fast schäme ich mich meiner überflüssigen, wenn auch wackligen Gesundheit! Aber vielleicht kann ich meiner Enkelin noch ein wenig von Dir, der wunderbarsten, geschorenen Delilah erzählen, die noch die Kraft fand, mit Perücke und in weißem Hochzeitskleid in der Rentkammer des alten Rathauses mit seinen Kreuzgewölben zu heiraten und kurz darauf Trauzeugin ihrer geliebten Schwester zu sein, die sie so treu bis zur bitteren Erlösung begleitet hat!

Tratteggio

Natürlich kennen Sie Ennio Morricone. „Spiel mir das Lied vom Tod.“ Nicht jeder kennt Severino Gazzelloni, den virtuosen Flötisten. Und Almidano Artifoni, kennen Sie den? Wenn ja, dann haben Sie Joyce gelesen, denn im „Ulysses“ kommt er vor. Was haben sie gemeinsam? Es sind hinreißend schöne italienische Namen. Und auch dieser gefiel mir: Cesare Brandi. Wer war das? Ich lernte ihn durch Norma kennen. Er war der geistige und praktische Vater des Instituts gewesen, an dem sie ausgebildet wurde, ein wahrer Cäsar der Restaurierkunst.

Brandi entwickelte die Lehre von der doppelten Geschichtlichkeit des Kunstwerks: Es entstammt einer bestimmten Epoche mit ihren ästhetischen, religiösen und handwerklichen Eigenheiten. Die ästhetischen und religiösen Voraussetzungen sind Sache der Kunsthistoriker, die handwerklichen aber müssen vom Restaurator dringend gekannt, beherrscht und angewendet werden. Ein in Tempera gemaltes Bild darf nicht mit Ölfarben restauriert werden. Das ist die eine, die Ursprungsgeschichlichkeit.

Die andere ist die des Überdauerns eines Kunstwerks durch Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende hindurch. In diesen oft großen Zeiträumen verändert es sich, altert, dunkelt nach, nimmt Schaden, wird restauriert oder sogar übermalt. Und ist es Aufgabe des Restaurators, diesen Prozess gleichsam unsichtbar zu machen? Nein, auch diese Geschichtlichkeit soll er respektieren. Er soll Alterung und Schäden unauffällig machen, aber nicht kaschieren. Es ist nicht Aufgabe des Restaurators, ein Kunstwerk wie neu aussehen zu lassen. Das wäre Fälschung. Die Flächen, an denen er die Fehlstelle eines Gemäldes ausgefüllt hat, soll er kenntlich machen, indem er zwar die dahingehörige Farbe verwendet, sie aber so aufträgt, dass es bei näherem Hinsehen erkennbar ist: nämlich schraffierend. Dieses sog. Tratteggio ist das Kenn-, ja, das Markenzeichen der von Cesare Brandi gelehrten Restaurierkunst.

Norma war eine meisterhafte Restauratorin und arbeitete unter Wolfgang Hahn, der ihr die Arbeit weitgehend überließ – denn er hatte sein Interesse an moderner zeitgenössischer Kunst entdeckt, holte die Popkunstsammlung des Aachener Printenbäckers Peter Ludwig und seiner Frau Irene ins Wallraf-Richartz-Museum, während Norma schuftete. Zu ihrer Entlastung nahm sie Schülerinnen an, darunter eine Deutschrussin – der ich im wörtlichsten Sinne des Wortes verfiel. Was sie an mir fand, weiß ich nicht. Ich war doppelt so alt wie sie. Und als Norma an ein anderes Museum ging, folgte ich ihr nicht, sondern folgte Larissa, die nach Bochum zog, um sich zur Puppenspielerin ausbilden zu lassen.

Heimsuchung

Und auch dies war wiederum nur eine Vorstufe zu derjenigen Liebe, der Du entsprangst und Deine Geschwister, edle Verstorbene. Während mein Bruder bei München in der Kapelle einer früheren Schweige hauste, ein selbstzufriedenes Leben als Siemensianer führte und meinen hohen Frauenkonsum (schon die dritte oder vierte!) nicht begriff und nur kopfschüttelnd wahrnahm (Larissa wurde von unserer Mutter, die die Maßstäbe für ihn setzte, als mein „Betthäschen“ bezeichnet), folgte ich der Frau, die ich durch eine Kontaktanzeige in der Westfälischen kennengelernt hatte, nach Duisburg Marxloh, wo sie im Haus ihres Großvaters, des „gottlosen Malermeisters“, wohnte, spazierte nächtens mit ihr durch den Schwelgernpark und hielt romantisch Händchen im rotwabernden Licht der nahen löschenden Kokerei und inhalierte tief den Duft nach Schwefelwasserstoff …

Ach, hätte ich gewusst, ein wie plötzlich gekapptes Leben Dir bevorstand, wieviel mehr noch hätte ich Dich geliebt, hätte mich bemüht, die Bücher zu lesen, die Du lasest, und die Musik zu verstehen, die Du hörtest. Aber so habe ich Dich eitel geschätzt als ein selbstverständliches und verdientes Ornament meines Lebens, das plötzlich weggekratzt wurde vom Krebs und nun stehe ich arm da und kann nur versuchen, denselben Fehler bei meiner anderen Tochter und bei meinem Sohn nicht zu wiederholen.

Nach Jahren vergnügten Kellnerns in einem Kölner Café, unterbrochen durch Reisen nach Columbien, Costa Rica und Kuba im Dienst verschiedener NGOs, hast Du endlich eine Stelle gefunden, die Deinem Studium der Lateinamerikanistik entsprach, warst für die Zukunftsstiftung Entwicklung der GLS-Bank in Kenia, Peru und Nepal, und Deine wohlwollende Chefin wollte Dich zu ihrer Nachfolgerin aufbauen. Dann fandest Du den Mann, den Du zum Vater machen wolltest, das Kind kam – und Du warst der glücklichste Mensch, wir alle teilten Dein Glück, vor allem Deine Schwester, die schon ein dreiviertel Jahr vor Dir Mutter geworden war.

Doch es schlug ein Blitz namens Sarkom ein und vernichtete Dich binnen eines halben Jahres. Trauer, Trauer, Trauer, ein Nichtfassenkönnen, das nicht weichen will, hin und wieder Ausflüge ins Labyrinth des Selbstmitleids, die alles nur noch unerträglicher machen – was bleibt, ist, dass wir uns an Dein Töchterchen klammern, in dem Du ja fortlebst, und versuchen, ihrem Vater nach Kräften beizustehen, sein Leben als verwitweter Alleinerziehender mit seiner Arbeit als Ingenieur unter einen Hut zu bringen.

Wiederhole ich mich? Habe ich das alles nicht schon mal gesagt? Während mein Erinnerungsvermögen sich schlafen legt und ich unmerklich in Richtung Demenz schliddere, muss ich Dein schreckliches und so heldisches Sterben verdauen, liebe Tochter, Nacht um Nacht suchst Du mich heim, nicht im Traum, sondern als wandelnder, von Cortison aufgepumpter Vorwurf, Dich je gezeugt zu haben. Nein, das ist ungerecht, Du hast gerne, glücklich und abenteuerlich gelebt, hast Dein Töchterchen über alles geliebt und bis zum letzten Moment gestillt – hat es sich bis dahin nicht auch gelohnt?

Paris und Leda

Was für eine fremde, was für eine manchmal bedrohliche Welt! Sie wimmelte von Taranteln, Fledermäusen, Molchen, Schlangen und Salamandern. Saugten die Fledermäuse unser Blut? Würde ein Tarantelbiss töten? Aber diese Welt war zugleich freundlich, zugewandt, nahrhaft, wohlschmeckend und schön! Wenn Paris, der alte Gartenbesorger, mit seiner Frau Leda von den tiefer gelegenen Beeten heraufgestapft kam, stolz die Schlange zeigte, die schlaff in der Astgabel hing, mit der er sie erwürgt hatte – und uns dann die Plastiktasche reichte, angefüllt mit Zucchini, Auberginen, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch, manchmal waren auch Kirschen und Pfirsiche dabei – dann waren wir verlegen, weil er uns die Rolle von Gutsherren überstülpte – und dabei waren wir nur Feriengäste eines Schweizers, ich dankte ihm vielmals in meinem eingerosteten Italienisch, und Leda lud uns ein, einmal zu ihnen essen zu kommen – bei ihnen würden wir die Küche der Tos-hana kennenlernen … Sie schwangen sich in ihren Ape und bretterten in einer Zweitakter-Staubwolke davon. Das waren Paris und Leda, eigentlich hätten sie Philemon und Baucis heißen müssen, und wir, die zugereisten Gäste aus dem fernen Germanien, waren die Götter, die von ihnen verwöhnt wurden! Julia, Du liebe, blicktest mit leuchtenden Augen zu ihm, dem Schlangentöter, auf und wolltest das gestreifte Untier unbedingt aus der Nähe betrachten, Anna sicherte sich ein paar Kirschen, und Jan speicherte gelassen jedes Detail, auch die Verlegenheit seiner Eltern, in seinem ebenso bewundernswerten wie gefährdeten Gedächtnis, über das manchmal eine schwarze Wolke zog.

Und gingen wir zu ihnen essen? Natürlich! Es wäre nicht bescheiden, sondern unhöflich gewesen, diese Einladung nicht anzunehmen. Aus den Fenstern ihrer im vierten Stock gelegenen Wohnung konnten wir über die schiefergedeckten Häuser der Altstadt blicken, drei grau getigerte Katzen mit buschigen Schweifen gingen dort ein und aus, Paris beteuerte, sie hätten noch nie eine Pfote auf den Erdboden gesetzt, und Leda bewirtete uns mit Panzanella, einem mit ölgetränktem Brot angemischten Salat, es folgten Tintenfischnudeln und dann ein rätselhaftes Gericht, Cacciucco, eine Art tos-hanischer Tomatensuppe, in der Knurrhahn, Muscheln und Garneelen schwammen, zum Abschluss gab es eine Torta della Nonna, einen köstlichen Zitronenkuchen, dazu tranken wir Vernaccia di San Gimignano, den Wein, der schon Dante und Boccaccio inspirierte (warum nicht auch mich?), und mittels Espresso frischten wir Eltern unsere Lebensgeister wieder auf, während die Kinder spremuta d‘arancia mit Strohhalmen schlürften. Wenn ich doch alles verstanden hätte, was die beiden uns erzählten! Sie waren mit halb Volterra verwandt und verschwägert, hatten vierzehn Enkel und bereits vier Urenkel, aber auch viele Krankheits- und Todesfälle zu beklagen, und ihren Schwiegersohn, den alabastraio an der Piazza della Pescheria, müssten wir unbedingt besuchen!

Und so spazierten wir an einem Regentag durch die Werkstatt von Antonio, einem der vielen Schwiegersöhne von Paris und Leda. Alabaster ist weißer kristalliner Gips, ist sehr leicht zu bearbeiten und hat oft bräunliche Einlagerungen, die das Werkstück wie gemasert aussehen lassen. Anna entschied sich für einen Eierbecher, Jan für einen wolkig durchzogenen Teller, Julia für eine wunderschöne Vase oder Urne, noch nicht ahnend in ihrer munteren Kinderanmut, dass ihre Asche 38 Jahre später in einer solchen auf dem Melatenfriedhof in Köln beigesetzt werden würde, und ich wählte eine schneeweiße Étagère, nachdem ich eine Weile um eine ebenso schneeweiße Venus von Milo herumgeschlichen war, die mitzunehmen ich mich aber schämte vor meiner Frau, die ein Herz aus Alabaster erwarb. Und während Hammer und Meißel ihr Kling-klong erzeugten, erscholl aus einem Kofferradio ein Schlager: „Vagabondo!“ sang der wohlklingende Bariton von Nicola di Bari und beklagte, dass er einsam und barfuß durch die Straßen ziehe, weil er seine Schuhe längst habe verkaufen müssen … Die Étagère schenkte ich meiner Mutter, sie liebte sie sehr, sah zu, dass immer Obst darauf lag, und sie begleitete sie bis ins Altersheim und bis zu ihrem Tod.

Kriegskind

Als du dir, liebe Tochter, zweitweise überlegtest, dich in Bochum anzusiedeln, wo auch Deine Arbeitgeberin zu Hause war, da war ich glücklich. Ich durchwanderte die frühere Lüderitz-, jetzige Ottilie-Schoenewald-Straße, in dieser Straße steht ein Haus, in dem ich zwei Jahre glücklich war – mit Larissa. Sehr glücklich. Wir stritten uns nie, liebten einander unermüdlich und ohne dass ein Gefühl von Schalheit aufkam – bis Larissa mich verließ – vernünftigerweise, denn sie wollte eine Familie gründen, und das nicht mit mir, der ich doppelt so alt war wie sie. Und in diese Stadt wollte nun meine liebe, tüchtige und kluge Tochter ziehen. Das konnte ihr nur Glück bringen, davon war ich, in einer leichten Anwandlung von Aberglauben, überzeugt.

Wann fängt etwas an, wann hört es auf? Genauer gefragt: Wann fängt es an, erzählenswert zu werden? Ich habe mir jetzt eine Darstellung der Weltgeschichte aus amerikanischer Sicht angeschaut. Da finden sich schon um 1940 Bilder von Kennedy als Marineoffizier, später, Anfang der Fünfziger, von Kennedy in der Fernsehsendung „Kaffee bei den Kennedys“. Die Redakteure der Kompilation waren der Meinung, Kennedy habe schon, bevor er Präsident wurde, den Marschallstab im Tornister getragen. Also müsste ich die Geschichte von Larissa in einem deutschen Lager für russische Kriegsgefangene in der Ukraine beginnen lassen. Damals war Larissa noch gar nicht auf der Welt, ja, nicht einmal gezeugt, aber ihre spätere Mutter, die in Moskau Deutsch studiert hatte, meldete sich, als der Lagerleiter fragte: „Wer versteht Deutsch?“

„Können Sie auch dolmetschen?“ fragte er Warwara, eine bescheidene, unauffällige Frau mit einem breiten Gesicht, das immer ein wenig zu beflissen lachte.

Sie nickte. Und damit war der Pakt besiegelt, aus dem Larissa hervorgehen sollte; denn der Lagerleiter war ihr späterer Vater. Aber beide wussten davon noch nichts, und von Liebe auf den ersten Blick konnte keine Rede sein. Warwaras Freundlichkeit war vielleicht nur Tarnung. Robert Wolf war weit davon entfernt, ein Techtelmechtel mit einer Russin zu suchen. Er hatte Jura studiert, und die Rechtswissenschaft ist ein misstrauisches Fach. Bekanntlich wird nirgends so viel gelogen wie vor Gericht.

Ich aber, ich war um diese Zeit schon vorhanden. Gleichsam zur Feier des deutschen Überfalls auf Russland war ich pünktlich zum 22. Juni 1941 auf die Welt gekommen. Die ersten Laute, die ich vernahm, waren russischen Ursprungs, denn da die meisten deutschen Schwestern pflichtbewusst genug waren, um in Frontlazaretten deutsche Landser zusammenzuflicken, herrsch-te in den Kliniken in der Heimat akuter Schwesternmangel. Es wurden deshalb Mädchen aus den besetzten Ländern dienstverpflichtet, die oft wenig Pflegeerfahrung, dafür aber umso herzlichere Umgangsformen hatten. Vielleicht hat ein russisches Schlaflied den Keim dafür gelegt, dass ich mich später mehrmals in Slawinnen verliebte. Ich selbst bin eher der Typ Dinarier aus dem Süden, Bayernstolz mit bergischer Bescheidenheit und hessischer Klügelei durcheinandergemendelt, nicht zu vergessen eine Urgroßmutter aus dem ehrwürdigen Stamme der Sinti. Und da ich schon da war, tut mein Vater nichts mehr zur Sache – er hatte ausgedient und hätte ruhig wie die meisten seiner Kameraden vor Stalingrad ins tiefgefrorene Gras beißen können. Stattdessen ritt er auf eine Mine und wurde, freilich um den Preis eines Fußes, gerettet. Wie viele Kilometer er zu diesem Zeitpunkt vom Gefangenenlager des Hauptmanns Wolf entfernt war, wüsste ich gerne. Auch, was sich dort gerade abspielte. Nach Larissas Erzählung – wir saßen beim Abendbrot in unserer gemütlichen Bochumer Küche und schauten hinaus, wie der Gewitterwind die Birken peitschte – war’s ungefähr das folgende:

Hauptmann Wolf hatte den Auftrag, aus den Gefangenen die kräftigsten herauszufiltern und nach Deutschland zu schicken, wo die Rüstungsindustrie sie dringend benötigte. Aber gerade die kräftigsten hatten auf diese Vergünstigung wenig Lust, und deshalb verschworen sie sich, den Hauptmann und seine Schergen umzubringen und das Weite zu suchen. Sie wollten lieber in den heimatlichen Wäldern und Sümpfen als bei Daimler verrecken.

Und da Warwara täglich Zutritt zur Kommandantur hatte, die in einem vergammelten ehemaligen Herrenhaus untergebracht war (in der Bibliothek gab’s in der Decke noch das Einschussloch, das vom Selbstmord des Parteisekretärs nach dem Einmarsch der Deutschen erzählte), wurde sie ausersehen, Hauptmann Wolf mittels eines bis auf den Rücken heruntergewetzten Filiermessers vom Dies- ins Jenseits zu befördern, was sie auch zusagte. Als Zeitpunkt war der Donnerstagabend ausersehen, und es war Mittwoch. Warwara wurde zum Kommandanten gerufen. Er saß, eine Papirossa rauchend – Beutebestände – hinter seinem Schreibtisch, wandte ihr seinen runden Kopf mit der lächerlichen beginnenden Wirbelglatze zu, und Warwara stellte sich vor, dass es ihr nichts ausmachen würde, ihm das Messer auf der linken Seite zwischen die Rippen zu rammen. Schließlich war er ein Feind des Vaterlands. Sie erinnerte sich noch gut, wie sie in der Bibliothek der Lomonossow-Universität gesessen hatte; plötzlich wurde ein Lautsprecher angestellt, und Stalin verkündete mit Grabesstimme, dass der Feind die Grenze Russlands überschritten habe.

Der Kommandant legte ihr die verschärfte Lagerordnung vor und bat sie, die Änderungen noch in dieser Nacht zu übersetzen. Sie fragte, woran sie die Änderungen erkennen könne. Das wusste er auch nicht mehr so genau, und nun tat er etwas, was ihm das Leben retten und mir die wunderbarste Geliebte meines Lebens bescheren sollte: Er fasste sich an die Nase und entlockte ihr durch Zusammendrücken der Nasenflügel einen ebenso lächerlichen wie auch unappetitlichen Quietschlaut.

Plötzlich stand Aaron Belousow, Warwaras Großvater, ein dicker, nervöser und immer etwas zerstreuter Schuhmacher, vor ihrem inneren Auge, wie er über einem Leisten brütete und seiner Nase Quietschlaute entlockte.

Sie hatte Großvater Aaron über alles geliebt, und aus Gründen der Assoziation, vielleicht aber auch der Logik (Großvater Aaron war ein guter Mensch, da kann dieser nicht ganz schlecht sein, wenn er denselben Nasenquietschtick hat wie er) fiel ein Widerschein ihrer Liebe zum Großvater auf den Kommandanten, und sie entdeckte auf einmal, dass er schöne, schlanke, nicht besonders männliche, weil fast unbehaarte, aber sehr gepflegte Hände hatte. Die Fingernägel waren spitz zulaufend geschnitten, und sie konnte sich vorstellen, dass es sensible Hände waren, Hände, von denen sich anfassen zu lassen nicht unbedingt widerlich sein musste.

Er gab ihr den Tipp, einfach alles zu übersetzen, was in der neuen von der alten Fassung abweiche: „Gute Nacht!“ sagte er abschließend und sah in eine Akte mit den Tagesbefehlen.

Als sie nicht ging, fragte er: „Was ist los? Was gibt’s noch?“

Sie schwieg und zauderte.

Ob sie gespürt hat, dass sie an der entscheidenden Weiche ihres eigenen – und vieler anderer Leben stand? In Bayern machte ein Einjähriger gerade, nachdem er eine schwere Mittelohrentzündung mittels einer Blutspende seiner Mutter überstanden hatte, unsichere erste Schritte auf Streichholzbeinchen durch den Laufstall (dieses Folterinstrument hielt man damals für ein unabdingbares Werkzeug der Kinderaufzucht) und rief ihr (aber sie hörte es nicht) zu: „Tu’s! Tu’s, Warwara! Sonst wird’s Larissa nie geben – und wer wird dann meinen Lebens- und Liebeshunger stillen?“ Und sie hätte antworten können: „Gut und schön, mein lieber Kleiner, aber Verrat ist Verrat! Wenn ich hier und jetzt meine Landsleute verrate, dann gnade mir Gott! Ich werde nie wieder Frieden in meinem Herzen haben!“

„Bitte, Warwara, was ist?“

Zum ersten Mal nannte der Kommandant sie bei ihrem Vornamen. Das gab den Ausschlag. Sie legte das Filiermesser auf den Tisch (eine Stahlgräte, widerlich und das Auge beim bloßen Anschauen verletzend) und gestand ihm alles.

Und Robert Wolf, dies muss zu seiner Ehre gesagt sein – er war schließlich nur einer der vielen dummen Deutschen, die mit Begriffen wie Ehre und Vaterland im Kopf ein System nicht nur verteidigten, sondern über ganz Europa auszubreiten versuchten, das an Ehr- und Vaterlandslosigkeit längst alles überboten hatte, was es je gegeben hatte – begriff sofort, was jetzt notwendig war: Diese Frau mit dem immer etwas zu beflissenen Lächeln – das auch jetzt ihre Angst fast völlig übertünchte – gab sich mit ihrem Rettungsakt in seine Hand und Verantwortung, er musste auf der Stelle Rettung mit Rettung vergelten. Sich die Frage zu stellen, ob er sie liebte, wäre in dieser Situation eine Geschmacklosigkeit gewesen. Auch später hat er sie sich nie gestellt: Sie hatte ihn, er sie gerettet. Das genügte, ja, es war mehr wert als Liebe, die bekanntlich launenhaft ist. Seit die Bourgeoisie die Liebesheirat erfunden hat, ist das Sichscheidenlassen zum Volkssport geworden.

Noch am selben Abend verschwand Warwara Bjelousowa spurlos aus dem Lager. Sie hatte keine Namen genannt, aber Robert Wolf wusste auch so, wo er die Rädelsführer zu suchen hatte. Er ließ sie samt und sonders an der Mauer des verrotteten alten Pferdestalls erschießen. Für Warwara freilich entwickelte Robert eine Erzählung von der abenteuerlichen Flucht ihrer Kameraden. Und weil solche Geschichten immer stehen und fallen mit einem Detail, das ihnen Glaubwürdigkeit verleiht, berichtete er von einem aufregenden Fund der Wachmannschaften: In einer Schneewächte entdeckten sie ein Lager voller Flaschen, sie enthielten einen mit Zitronengras aromatisierten Wodka, an dem betranken sie sich sinnlos, und die Gefangenen entwichen an ihren betrunkenen Wächtern vorbei, denen für dieses Vergehen samt und sonders der Heimaturlaub gestrichen wurde. Das war die Geschichte, die er Warwara erzählte.

Aber woher kannte Larissa die Wahrheit? Ihre Mutter war vor zwei Jahren an Krebs verstorben, und ein Jahr später erkrankte auch ihr Vater an einem nicht operierbaren unheilbaren Karzinom. Auf dem Sterbebett rief er seine Tochter zu sich – sie war die einzige, die noch zu Hause war und war immer der Liebling ihres Vaters gewesen – und eröffnete ihr, dass es ihn drücke, immer zu feige gewesen zu sein, seiner Frau die Wahrheit zu sagen. Ja, er brachte diese Lüge mit ihrem und seinem Krebs in Zusammenhang – und starb bald nach seinem Geständnis. Kann der Krebs psychische Ursachen haben? Es wäre falsch, in deinem Leben, liebe Tochter, nach einer Lüge, einer schweren Frustration zu suchen, gleichsam um dir selbst die Schuld an deiner Krankheit zuzuschieben. Es müsste dann ja ein großes Glückserleben auch heilende Wirkung entfalten können, und dieses Glückserleben hattest Du: Dein Töchterchen, aber dieses Glück schlug um in dein größtes Unglück, als du unheilbar erkranktest und dich verurteilt sahst, Matildchen vorzeitig und für immer verlassen zu müssen. Aber ich fahre in Larissas Erzählung fort:

Als Robert Wolf erkannte, dass er mit seinen naiven Vorstellungen von Ehre und Vaterland von den Nazis bösartig hintergangen, getäuscht und missbraucht worden war, brach für ihn eine Welt zusammen. Er trat in eine chiliastische Sekte ein, und von nun an lebte er in der sich fröhlich immer wieder erneuernden Erwartung, dass Jesus Christus demnächst, z.B. am kommenden Dienstag, wiederkehren würde. Warwara, die im nüchternen Protestantismus ohnehin die goldene Pracht der russischen Orthodoxie vermisste, schloss sich ihm an und suchte, im Gebet die aus ihrem Verrat herrührenden Schuldgefühle zu überwinden.

„Aber Warwara! Nicht ein einziger deiner Landsleute hat mit dem Leben für deinen Verrat bezahlen müssen.“

„Ich glaube dir die Geschichte mit dem Zitronengraswodka nicht. Sie klingt irgendwie ausgedacht. Wären sie mit dem Leben davongekommen, man hätte mich nach dem Krieg nicht mit so viel Ausdauer gejagt.“

„Du meinst, ich belüge dich?“

„Aus Liebe, ja. Um mein Gewissen zu entlasten. Vielleicht aber auch deins. Wenn du sie hast erschießen lassen, dann gnade dir Gott.“

„Ich schwöre…“

„Pst, du weißt, dass wir nicht schwören sollen.“

„Hättest du versucht, mich zu töten, wären alle des Todes gewesen … Denen hast du das Leben gerettet.“

„Es war Verrat. Und hätte ich damals gewusst, was ich erst später erfuhr, nämlich was ihr Deutschen mit meinen Landsleuten und vielen, vielen anderen alles angestellt habt – ich glaube, der Abglanz meiner Liebe zu Großvater Aaron hätte dich nicht retten können.“

„Ich habe es selbst erst nach dem Krieg erfahren.“

„Dann bist du als Soldat mit Tomaten auf den Augen herumgelaufen.“

„Was sind das für Redensarten?“

„Ich habe sie von Nikolai. Ich konnte das Hundehalsband nicht finden, es hing an der Tür, und da sagte er das zu mir. Kann man nicht so sagen?“

„Nicht in einem so ernsten Zusammenhang.“

*

Nach dem Krieg hatte eins der berüchtigten russischen Repatriierungskommandos, die durch das besiegte – und befreite – Deutschland fuhren, um verschleppte Landsleute zur Not auch gegen ihren Willen ins Heimatland der Werktätigen zurückzubringen, Warwara Bjelousowa ganz oben auf seiner Liste stehen. Und da ihnen die Personalien des Lagerleiters bekannt waren, spürten sie sie bei dessen Eltern auf, die im Bergischen eine Drahtzieherei betrieben. Dort arbeitete sie unter dem Namen Elisabeth Wolf, geborene Reiterstein, als Wicklerin, war mit Robert Wolf bereits verheiratet und hatte mit ihm eine Tochter, Jelena, und einen Sohn, Nikolai, aber noch nicht Larissa – die kam als letzte Frucht dieser Ehe erst rund ein Jahrzehnt später zur Welt.

Sie verhafteten sie.

Sie floh.

Sie verhafteten sie erneut.

Sie floh erneut.

Und weil aller guten Dinge drei sind …

Wie sie’s anstellte, zu fliehen, soll ihr Geheimnis bleiben. Waren ihre Fänger dem Alkohol zu ergeben? Oder ihrem weiblichem Charme erlegen? War sie einfach gerissen? Todesmutig? Sprang aus dem fahrenden Uralski? Um nicht an die Wand gestellt zu werden, nimmt frau schon mal ein paar Schrammen in Kauf …

Dreimal kam sie in der Drahtzieherei wieder an, und ein viertes Mal kamen ihre Verfolger nicht. Vielleicht hatten sie die Lust verloren. Oder der Leiter des Kommandos war bei irgendeinem von Dschugaschwilis Würgern in Ungnade gefallen. Oder man vergaß sie nun doch ganz einfach. Jedenfalls durfte sie bleiben – und das war nicht völlig unwichtig. Denn Larissa war noch immer nicht gezeugt. Und wenn Warwara Bjelousowa in Workuta gelandet wäre wie der Vater eines Westberliner Freundes, der – ein halbes Jahr nach dem Krieg, also zur selben Zeit – nur mal eben einen Tisch aus seiner Ostberliner Wohnung holen wollte, dann hätte ich mit siebenunddreißig dumm dagestanden, denn es wäre kein Mädchen mit breitem Gesicht und trägem Gang in mein Leben gelatscht, hätte wie ein Katalysator meine Ehe zur Explosion gebracht und meiner Biographie eine völlig neue Wendung gegeben.

Ich starrte Larissa an, die mir viel mehr als das Wenige, was ich daraus herausfiltere, in einer Unordnung erzählt hatte, für die sie den Ausdruck Kurmel parat hatte. Da waren nun die russischen und die bergischen Gene ihrer Eltern in ihr zu einer unauflöslichen Einheit verschmolzen, die ich nicht anschauen konnte, ohne vor Sehnsucht und Begehren halb umzukommen. Nicht dass ich sie liebte und begehrte, war eigentlich das, was mich beunruhigte – diese Gefühle gaben mir eine Richtung, ordneten mich innerlich an – nein, ich empfand keine Schranke zwischen ihr und mir. Z.B. jene gesunden und nützlichen Gefühle des Ekels, die uns vor den Körperflüssigkeiten fremder Menschen erfüllen und es uns dadurch erleichtern, uns von ihnen abzugrenzen: Sie waren Larissa gegenüber nicht nur nicht vorhanden, sondern hatten sich in das Gegenteil verkehrt, ich dürstete förmlich nach ihrem Speichel, ihrem Schweiß – und manchmal ihren Tränen. Sie war nicht einmal besonders schön: Ihr Gesicht war unten breit wie das der Mutter, oben war’s schmal wie beim Vater. Goldene Locken sprossen mit ungestümer Gewalt bereits aus den Schläfen hervor und widerstanden dem Wind wie die Zweige der Birken: durch Nachgeben.

„Warum hat deine Mutter eigentlich Deutsch studiert?“, fragte ich sie. Larissa zuckte die Achseln. Offenbar wusste sie’s nicht oder nicht genau, fand die Möglichkeit, wieder etwas hervorzusprudeln aber viel zu verlockend, um nicht darauf einzugehen:

„Das hat mit Großvater Aaron zu tun,“ erzählte Larissas Mutter, behauptet Larissa, „der hatte im Hinterzimmer seiner Schuhmacher-Werkstatt eine kleine Bibliothek, und wenn er aufgeräumter Stimmung war, dann öffnete er einen der mit Glasklappen versehenen Lindenholzschränke und entnahm ihm eine Dünndruckausgabe der Werke von Friedrich Schiller, schlug irgendetwas darin auf und begann, es mir vorzulesen. Ich verstand nichts davon, aber es klang so schön, dass ich’s unbedingt verstehen wollte. Ich habe das Lied an die Freude und die Glocke schon auswendig gekonnt, bevor ich auf Deutsch Hallo, wie geht’s sagen konnte. Deshalb wohl habe ich mich um ein Deutschstudium beworben …“

„Es ist furchtbar, in diesen Strudel, in dieses Chaos hineinzublicken, aus dem du hervorgegangen bist …“

„O, der Strudel ist noch viel schlimmer. Möchtest du noch eine Haloperidol-Geschichte hören?“

Ich winkte dankend ab, die Geschichten kreisten um ein Jahr, das Larissa wegen Herumtreiberei in der Psychiatrie von Bielefeld verbringen musste und mit dem damals noch ganz neuen Haloperidol, der chemischen Kette, ruhig gestellt worden war.

Sie stand auf. „Ich bin müde“, sagte sie. „Kommst du noch zu mir?“ Ich schüttelte den Kopf. Sie lächelte, griff gleichgültig nach einer Illustrierten und einem Apfel und ging träge hinaus.

Ich wusste, was mir bevorstand, hörte das Klicken, mit dem sie ihre Ohrringe im Bad auf die Konsole schmetterte, das Rauschen, mit dem sich ihre Blase leerte … Unsere Wohnung war klein, beengt, hellhörig – aber wie vor aller Welt verborgen und geschützt. Tief darunter ruhten in Vitriol die Leichen der 1868 verschütteten Bergleute der Zeche Friederika.

Als es still wurde, wusste ich, dass Larissa jetzt wie eine Odaliske von Ingres auf dem Bett lag. Ich hörte, wie sie mit klatschendem Geräusch die Seiten der Illustrierten umschlug.

Es klatschte.

Aber ich ging noch nicht hinüber, ich wollte sie mir vorstellen – und ihrer Haut Zeit geben, die banalen Spuren von Slip und Büstenhalter verschwinden zu lassen, die die reine Weiße und Marmorhaftigkeit ihres klassisch-schönen Körpers beeinträchtigten.

Es fehlte jetzt nur noch eines: Das knackende Knirschen, mit dem sie ihre schneeweißen Zähne in den Apfel schlug und ihn zerriss.

Kratsch!

Ich sah hinaus, sah, wie die Birken sich beugten. Blitze zuckten und tauchten Bäume und Häuser in das weißlich-unwirkliche Licht eines überbelichteten Fotos.

Ich war glücklich – und genoss es, zu leben.

Und während ich das schreibe, denke ich an sie, die uns verlassen hat. Gab es auch für sie ein Erinnern an ein solches Glück?

Der Mann, der sich auf die Brust schlug

In Volterra gab es das Café Pierluigi mit ziemlich gutem Limonenkuchen, aber weil es sehr heiß war, wollten wir andern alle immer in die Eisbar Gelato Verde mit ihrem fantastischen Pistazieneis, nur Julia wollte wieder zu Pierluigi, der mir ein bisschen ungemütlich war, denn da war immer wieder ein muskulöser mittelalter Mann, der sich im Stehen mit der Faust auf die Brust schlug und dabei ernst, ja, beinahe stolz um sich sah, und das hielt er Stunden durch. Julia schien das nicht zu stören, allmählich kamen wir dahinter, der Mann faszinierte sie, sie wollte immer so sitzen, dass sie ihn gut im Blick hatte, und Ernesto, der uns aus Rom besuchte, erklärte uns, dass es so auffallende Gestalten auch anderwärts gebe, einen, der immer mit einer Angel und einer leeren Kiste herumlaufe und Fische zum Kauf anbiete, die er nicht habe, einen anderen, der einen Kittel, einen Putzeimer und einen Feudel trug und nicht davon abzubringen war, das Lokal zu putzen, auch wenn Gäste da waren. Der Grund sei, dass der Gesetzgeber dem Psychiater Franco Basaglia gefolgt sei und ein Gesetz beschlossen habe, nach dem alle psychisch Kranken entlassen werden konnten, wenn sie keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellten, und die allermeisten stellten wohl keine Gefahr dar und man konnte sich fragen, mit welchem Recht sie so lange ihrer Freiheit beraubt worden waren. Dies Gesetz sei natürlich nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit beschlossen worden, sondern auch, um die überlasteten Kliniken zu leeren und Kosten zu sparen.

Eines Abends, Ernesto saß an Julias Bett und hatte mit ihr Bella Ciao gesungen, da sagte sie zu ihm: „Frag doch den Mann, der sich immer auf die Brust schlägt, mal danach, warum er das tut. Ich wüsste es allzu gern!“ Das könne er machen erwiderte Ernesto, und ob er, wenn er das frage, auf Julia zeigen dürfe und sagen, dies Mädchen, das Julia heißt, möchte es so gern wissen? Das war Julia nicht so recht, aber nach einigem Nachdenken nickte sie. „Könnte er auf mich böse werden?“ wollte sie noch wissen. Ernesto schüttelte den Kopf: „Und wenn, würde ich dich beschützen.“

Anderntags ging Ernesto zu dem Mann hin und stellte ihm die Frage. Er fuhr fort, sich alle 30 Sekunden einen Schlag auf die Brust zu geben, ließ aber dann für einen Moment die Fäuste sinken und sagte etwas. Dann fuhr er fort sich zu schlagen, und Ernesto kehrte mit gesenktem Kopf an seinen Platz zurück. Julia schaute ihn erwartungsvoll an: „Was hat er gesagt?“

„Das kann ich dir nicht sagen, liebe Julia!“

Herkünfte

Du wolltest immer mehr erfahren von Wilma, deren silberner Ring mit dem Zitrin Deine überschlanke Hand so herrlich schmückte – und den jetzt Deine Schwester hat. Hier mein Bericht – lost in facts and fiction …

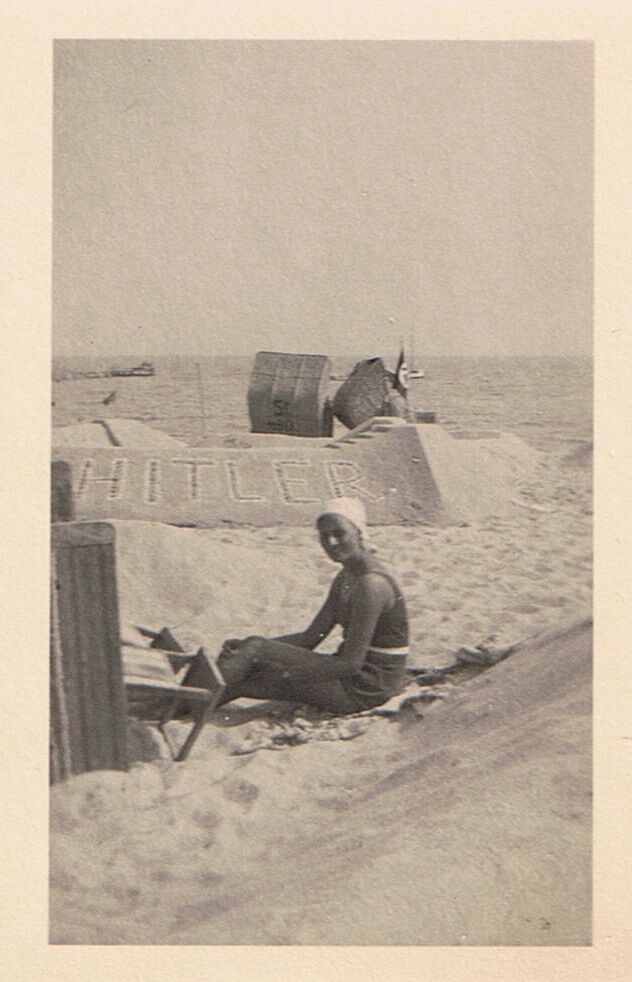

Es gibt das Foto der Frau, die Mutter zu nennen ich liebreich verpflichtet bin, auf dem sie vergnügt vor einer Sandburg sitzt, auf die deren Erbauer und Bewohner mit Muscheln geschrieben hat: HITLER. Da diese Beschriftung am linken Rand des Fotos beginnt, ist nicht auszuschließen, dass davor noch etwas stand, wie z.B. „WÄHLT“ oder „HEIL“ oder auch der Vorname des Mannes, der dem Jahrhundert wie kein anderer sein Brandzeichen aufdrücken sollte, obgleich er dazu in keiner Weise durch Bildung und Werdegang berufen war, ja, vielleicht aber gerade deshalb. Die fröhlich in die Kamera lachende junge Frau – im Badeanzug, mit Zwickel versteht sich! – bereits gut gebräunt und, wie ich mir zu bemerken erlaube, durchaus gut aussehend, flott gleichsam, schlank, aber nicht dünn, und im Lachen auch nicht nur dummeitel Zähne zeigend, sondern verständnisinnig ein wenig verlegen sich selbst belächelnd – ist zu diesem Zeitpunkt noch gut zehn Jahre von jenem Tag entfernt, an dem meine Wenigkeit, gelbsüchtig und mit einem Matschauge geschmückt, das bereits von Krieg umqualmte Licht einer Welt erblicken sollte, die im Begriff war, unterzugehen. Dieses Foto, betrachte ich es nun im reifen Alter des Rentiers, der (nicht etwa: das! ) ich bin, erschüttert mich ob der Naivität, die mich aus ihm anspringt, und zwar in doppelter, ja, dreifacher Hinsicht: der Naivität Wilmas, die sich vor diesem Hintergrund hat ablichten lassen, der Naivität dessen, der den Film knipsend belichtete, und der Naivität wiederum meiner Hervorbringerin (inter faeces et urinam nascimur), die dieses Bild in ein handtellergroßes, blauknotig gebundenes Albümchen klebte, in dem sie die liebsten Erinnerungsfotos ihrer Mädchenzeit versammelte. „Es war doch nichts dabei! Was bedeutete uns dieser Name damals schon? Ein paar Brüllaffen und Schlagetote machten die Straßen unsicher in seinem Namen – nun ja, und andere in anderer Namen …“ So etwa möchte die nun schon seit Jahren Verewigte geantwortet haben, wenn ich ihr, als sie noch im Probsteialtenheim meiner Geburtsstadt langsam vertrocknete, das Foto samt Erklärung heischender Fragen vorgelegt hätte.

Sie also würde eines Tages mich als greinendes Bündel in den Armen halten, draußen würde es regnen, eine Amsel würde ihr Lied erschallen lassen und sie würde denken: „Ja, sing du nur, Schwarzrock! Das Kind hässlich und unansehnlich, der Vater im Feld, und mir fallen die Zähne aus, weil du, Edu, für deine Knochen allen Kalk benötigtest, den du bekommen konntest!“ Wer aber war der Vater, der im Felde stand (und das heißt – für die, die’s nicht mehr wissen – nicht in irgendeinem, sondern im Schlachtfelde)? Kannte er Wilma schon, als sie sich am Strande von Grömitz ihres 25-jährigen Lebens freute? Mag sein oder auch nicht. Fakt ist, dass ich meine Existenz der Sorge Wilmas verdanke, man könnte sie in die Rüstungsindustrie zum Granatendrehen zwangsverpflichten, wenn sie nicht ein zweites Kind, mich, bekäme. „Aber das eine reicht mir!“, mag Emil im Blick auf den einjährigen Edmund gesagt haben, als er im Herbst zuvor auf Fronturlaub kam, „lass uns Mittel und Wege finden, um der erneuten Zeugung eines Sprösslings aus dem Wege zu gehen!“ Und damit entnahm er seiner Uniformjackentasche eine violettes Pappschächtelchen, das er aus Frankreich mitgebracht. Es enthielt vulkanisierte Zeugungsverhinderer, die über das Glied zu streifen waren, von den Soldaten Pariser genannt, weil Derartiges ihnen, so behaupteten sie, in der Welthauptstadt der Liebe erstmals bekannt geworden, dabei war es der Deutsche Fromm, der zehn Jahre zuvor ein opulentes Glasbetonbauwerk eingeweiht hatte, in dem ebendieses Werkzeug erfolgreicher Familienplanung in Millionenzahlen produziert wurde. Widerwillig ließ Wilma eine Liebe über sich ergehen, die sie, als der Zeugung abgeneigt, nicht für vollwertig anzuerkennen vermochte. Und als sie Abschied nahm vom scheidenden Emil, mischte sich in den Schmerz und die Sorge der Soldatenfrau auch Zorn, dass er so egoistisch gewesen war und sie ungesegneten Leibes zurückließ.

Wenig später, so geht das Gerücht, habe ihr Schwager, ebenfalls von der Front kommend, in Krogstedt Station gemacht, der witzige und gescheite, freilich nur kaufmännisch gebildete Eduard, mein Onkel, Emils jüngerer Bruder, der Verzug seiner damals in der noch unbombardierten Hansestadt lebenden Mutter Mimsgung. „Verzeih mir, Schwägerin, dass ich hereinschaue,“ näselte er im anmaßenden Kasinoton, den er sich, die Offizierskaste, der er ebenso wenig wie sein Bruder angehörte, verspottend, angewöhnt hatte. „Aber bei Mimsgung ist das Bett noch nicht frei, da Emil noch ein paar Tage im Hotel Mama verbringt, um sich von deinen Kochkünsten bei den ihren zu erholen.“ „Warum sagt er mir immer, es schmecke ihm, was ich für ihn koche, und dann hört man das!“ „Es ist schwer, einem Menschen gegenüber aufrichtig zu sein, den man liebt.“ „Du meinst, er liebt mich? Woraus schließt du das?“ „Nun, habt ihr nicht Edmund zusammen, seid seit sechs Jahren verheiratet, und von Trennung ist keine Rede?“ „Von einem Mann, der im Felde steht, trennt eine deutsche Frau sich nicht – auch wenn es ihr noch sehr danach zumute ist. In

seiner Brusttasche habe ich dies gefunden!“ Sie zeigte Eduard eine Postkarte, auf der Paula Wessely nicht nur abgebildet war, sondern auch einen handschriftlichen Gruß und Dank an die tapferen Vaterlandsverteidiger Emil, Frieder, Fritz und Franz aus Wien nach Frankreich schickte. „Sagt das nicht alles?“ Fragend schaute Eduard sie an mit seinen wasserblauen schwulen Glubschaugen; nur unter Einsatz ihres ganzen Charmes hatte Mimsgung ihn, einen ihr bekannten Obersten mit Netzhut und Zobelstola betörend, davor bewahrt, im KZ den rosa Winkel tragen zu müssen, und ihm die Zuflucht in die Wehrmacht eröffnet. Es blieb nicht aus, dass Wilma ihrem Zorn auf Emils Liebespraxis Luft machte und besonders ihren Widerwillen äußerte, die glitschige Fortpflanzungsbremse anschließend zwecks Wiederverwendung zu entleeren und auszuwaschen. Eduard grinste. „Solchen Nöten sind wir Hundertfünfundsiebziger glücklicherweise enthoben, denn der Zeugung haben wir endgültig abgesagt. Und ich sage dir: Ich bin glücklich darüber, denn denselben Widerwillen würde auch ich bei dieser Prozedur empfinden!“ Wilma fühlte sich verstanden und getröstet und nutzte die Gelegenheit, um dem Schwager ein paar Fragen zu stellen, die schon lange in ihr glommen, und Eduard sah keinen Grund, der seit bald zehn Jahren vertrauten Freundin, dann Braut und Gattin seines Bruders irgendetwas zu verheimlichen. Dabei genehmigten sie sich eine Flasche aus der Kiste Kröver Nacktarsch, die Eduard seinem Bruder zum letzten Geburtstag geschenkt hatte. „Und schlagt ihr einander auch so wie hier der Mönch den Jungen auf dem Etikett?“ Eduard lachte und schüttelte den Kopf. „Nein, nie,“ sagte er. „Das sind Späße, die wir nicht nötig haben. Die haben sich die Normalen ausgedacht, um ihre in der Ehe ermattende Lust auf das andere Geschlecht anzustacheln.“ Wilma ging an den Kleiderschrank und holte eine Kleiderpeitsche mit neun Schwänzen hervor. Lachend fand Eduard sich bereit, sie an ihr einmal auszuprobieren, sie leerten noch eine zweite Flasche des besagten Mosel, und am nächsten Vormittag, Eduard war schon wieder abgefahren, erkundigte sich Frau Swientek, die Vermieterin, mit sauertöpfischer Miene, warum Wilma nachts mehrfach laut geschrien habe, eine Frage, auf die Wilma nur zu antworten wusste, dass sie davon nichts wisse.

Diese Frau also, die Mutter zu nennen mich weniger kostet, als Emil Vater zu titulieren, gebar mich gleichsam schwuppdiwupp! Auf dem Weg, den Edmund, in die Nabelschnur sich verheddernd und für ein Weilchen im Geburtskanal feststeckend, zwei Jahre zuvor geebnet und geweitet hatte, flutschte ich in munterem Rutsch hinaus, die Hebamme tat, was ihres Amtes ist, und hob mich empor, ich tat einen zaghaften ersten Krächzer, und da war ich nun, noch unbenamst, nichts gleichsam als ein Stück wilden Naturfleischs, dem schleunigst ein Bändsel ums Handgelenk gewunden ward, damit es ein Etikett bekam und in die bestehende ungute Ordnung eingefügt werden konnte. Ich sei die Hässlichkeit in Person gewesen, versicherte mir Wilma immer wieder, zitronengelb und ein Auge zugeschwollen vom Zusammenstoß mit dem mütterlichen Schambein, aber durstig! Fast, klagte sie, hätte ich ihr die Brustwarzen abgebissen vor Gier nach dem nahrhaften Labsal.

Emil unterdessen fuhr in dem Opel Admiral, in dessen Handschuhfach sie die Papiere von Paula Wessely gefunden hatten, das Château Montperrier an, wo er sich alsbald mit den Kameraden Frieder, Fritz und Franz auf den Ledersesseln der Bibliothek lümmelte und rief, ein Glas rotfunkelnden Pécharmants in die Höhe hebend: „Hoch lebe Paula! Hoch leben alle schönen Frauen!“ Vergeblich suchte er in seiner Brusttasche nach dem schönen Foto, das sie ihnen geschickt hatte. Hatte Wilma es gefunden? Nein, sie würde es bestimmt zurückgesteckt haben. Er hatte es verloren, schusselig wie er war!